清朝三山五園是指北京西北部的皇家園林群的統稱。

這些園林興建於清康熙時期,興盛於乾隆時期,大多在1860年第二次鴉片戰爭中被焚毀。

名稱爭論有關三山五園的具體所指,目前比較通行的說法是,三山是指萬壽山、香山和玉泉山。

三座山上分別建有靜宜園、靜明園、清漪園(後為頤和園),

此外還有附近的暢春園和圓明園,統稱五園(參見《中國古代建築史》清代卷》)。

第二種說法認為,五園的範圍不包括靜宜園、靜明園、清漪園,

而是另指圓明園、長春園、綺春園(三者合稱圓明園)和暢春園、西花園(兩者合稱暢春園)

這五座園林,因此「三山五園」實際上包括八座園林。

第三種說法則將暢春園排除在外,認為圓明三園及圓明園附屬的另外兩座園林——春和苑

(又名春熙院,乾隆後期至嘉慶朝陸續拆分為淑春園(漱春園)、鳴鶴園、朗潤園、鏡春園,在今北京大學校園內)

和熙春園(咸豐朝拆分為熙春園和近春園,在今清華大學校園內)才是「五園」,

這種說法的理由是五園及三山都是供皇帝游幸的,而暢春園為皇太后居住的園林,不應包括在內。

拙政園是蘇州最著名的園林,與蘇州另一名園「留園」、

北京「頤和園」、熱河承德的「避暑山莊」並稱「中國四大名園」。

頤和園(滿語:穆麟德:h?waliyasun be ujire yafan )

位於中國北京市西北海淀區,佔地290公頃(合4400畝),

是一座巨大的皇家園林和清朝的行宮。

修建於清朝乾隆年間、重建於光緒年間,

曾屬於清朝北京西郊三山五園之一。

頤和園素以人工建築與自然山水巧妙結合的造園手法著稱於世,

是中國園林藝術頂峰時期的代表,1998年被評為世界文化遺產。

來到大陸身體不好還真的玩不了.

下車到景點.要走一段路.

逛景點更要走不少路.因為都很大很大.

要上車還是一樣要走路.

所以將來老了走不動了.還是在台灣就好了...

因為天氣都灰灰的.此時約下午三點半.

所以這個景點斯斯做了許多的修圖.

讓畫面看起來不會那麼的單調無趣...

歷史

萬壽山頤和園北京西北郊區泉水豐富,風景秀麗,

早在金朝便已在西山地區建立了名為「八大水院」的八處離宮。

明時在此營建了多處帶有園林的寺廟和私家園林,

最著名的是外戚李偉的清華園(清代改建為暢春園,與現存的清華園同名異地)

和米萬鐘的勺園(在今北京大學校園內)。

但明朝時期由於西北存在蒙古邊患,沒有在北京西郊修建皇家園林。

清朝入關後,由於滿族遊獵文化影響,

其皇帝不喜久居宮城,多在宮外尋找風景優美之處居住。

順治帝常居於南苑和皇城的西苑。

康熙帝即位初期,於康熙十九年(1680年)將玉泉山南麓改為行宮,

命名為「澄心園」,並在香山寺旁建行宮。

康熙二十三年(1684年),在清華園廢址上修建了暢春園,

成為北京西郊第一處常年居住的離宮。

在暢春園周圍為各皇子和寵臣的賜園,

著名的有圓明園、自得園、水村園等。

雍正三年(1725年),雍正帝將圓明園升為離宮,

開始大規模擴建,將其面積由300畝擴大至約3000畝,並命名了「圓明園二十八景」。

乾隆帝即位後,開始了大規模的園林興建。

他首先在乾隆二年(1737年)將圓明園二十八景擴建為四十景,

隨後在乾隆十年(1745年)在其東邊修建長春園。

同年在香山修建靜宜園,建成二十八景。

1749年(乾隆十四年),為向其母祝壽,

在瓮山(改名萬壽山)興建清漪園,至1764年建成。

同一時期對太后居住的暢春園進行大修,在其西部增建西花園,

為皇子讀書居住之所。

1750年(乾隆十五年)擴建玉泉山靜明園(1692年由澄心園改名),

將玉泉山全部圈佔,並修建了靜明園十六景,1759年建成。

1760年,長春園北部西洋樓景區竣工。

1769年,將圓明園東南若干皇子和公主賜園收回,並為綺春園。

至此「三山五園」工程基本全部完成。

在全盛時期,自海淀鎮至香山,

分布著靜宜園、靜明園、清漪園、圓明園、長春園、綺春園、

暢春園、西花園、熙春園、鏡春園、淑春園、鳴鶴園、朗潤園、

弘雅園、澄懷園、自得園、含芳園、墨爾根園、誠親王園、康親王園、

壽恩公主園、禮王園、泉宗廟花園、

聖化寺花園等90多處皇家離宮御苑與賜園,園林連綿二十餘里,蔚為壯觀。

嘉慶朝以後,清朝國力逐漸衰落,無力增建新的園林。

道光帝甚至令撤除三山各宮殿的傢具陳設,

實際上相當於將其廢棄,放任不顧。

1860年第二次鴉片戰爭中,英國軍隊將西郊各園林悉數焚毀。

同治年間曾計劃重建圓明園,為此拆除了周圍附屬園林中倖存建築的木料,

但因財力窘迫而被迫擱置。

1884年集中力量重修清漪園(前山部分),改名為頤和園。

1900年八國聯軍佔領北京後,雖然未對頤和園加以破壞,

但移走了園中大量文物陳設,圓明園內的殘存建築和樹木也被北京百姓哄搶殆盡。

清朝滅亡後,頤和園被列為皇室財產,對公眾開放。

1924年後由北平市政府接管,改為公園,但不少院落被改為私宅。

香山靜宜園遺址在清末被皇室賜給教育家英斂之、熊希齡等人,

用於開辦學校,民國時期香山多處地方被北洋政府官員圈佔,

興建別墅。玉泉山的情況與之類似。

圓明園遺址中殘存的石雕、欄杆、太湖石、圍牆、

磚瓦被移走興建花園、墳墓(張作霖、譚延闓等人墓地均使用了圓明園石料),

部分華表、石獅、假山湖石被移置於燕京大學、

清華大學、正陽門、新華門、中山公園等處。

暢春園殘留遺蹟也被搬運一空。

圓明園周圍各附屬園林及親王賜園,

大多轉賣給燕京大學和清華大學,以及民國顯貴富商,部分園林保存至今。

現狀

圓明園:已被開闢為圓明園遺址公園。

頤和園:作為公園開放,被列為全國重點文物保護單位和世界文化遺產。

香山:作為公園開放。

玉泉山:被中華人民共和國中央軍委佔用,作為辦公和別墅區,禁止遊覽。

暢春園:遺址現為北京大學新校區和宿舍區。尚有恩佑寺和恩慕寺兩處磚石山門。

金朝貞元元年(1153年)金主完顏亮已經在頤和園內的香山、玉泉山設置金山行宮。

當元朝定都北京後,為了接濟漕運用水的需要,水利學家郭守敬開闢上游水源,

引昌平白浮村神山泉水及沿途流水注入湖中,使水勢增大,

成為保障宮廷用水和接濟漕運的蓄水庫。

明朝弘治七年(1494年),明孝宗乳母助聖夫人羅氏在瓮山前建圓靜寺,後來卻荒廢了。

此後瓮山周圍的園林逐漸增多。明武宗在湖濱修建行宮,稱「好山園」,

為皇室園林,並將「瓮山」之名改回為「金山」,瓮山泊改名「金海」。

明武宗、明神宗都曾在此泛舟遊樂。

明熹宗時,權閹魏忠賢曾將好山園據為己有。

清代初期,瓮山成為宮廷養馬的草料場,有罪太監被發配至此鍘草。

頤和園有290公頃大的面積.湖水就佔了四分之三.

那290公頃到底有多大呢.以斯斯親身的體驗來告訴大家.

(我有上網查資料.不是斯斯隨便說說的ㄡ.)

我們台北的大安森林公園是台灣最大的都會形公園.很大了吧.

比起日本的 三大名園之一的兼六園起碼大了四倍.

但是...

注意ㄡ...

但是來了.當老師說到但是的時後同學們要仔細聽好了ㄡ.(黃老師上身中)

頤和園是大安森林的12倍大.兼六園的48倍大.這樣應該知道頤和園到底有多大了吧.

再則....

頤和園不只是大而已.因為不論是風水擺位.名山盛水造景.雕刻.美術都是世界之最ㄡ.

所以.因此.話再說回來....兼六園跟頤和園一比.

兼六園不過是個......屁.

頤和園的前身清漪園,則始建於清乾隆十五年(1750年)。

北京西北郊原有瓮山,為燕山余脈,

山下有湖,稱七里澧、大泊湖、瓮山泊、西湖。

乾隆初年,北京西郊海淀一帶的園林增多,

大量的園林用水使得耗水量與日俱增,

當時園林用水除了流量較小的萬泉河水系外,

多來自玉泉山發源、流入西湖之水,

而這也是明代以來通惠河的水源,

如果大量截流玉泉山水,

將威脅到北京至通州一段的通惠河水位,

直接影響到漕運。

乾隆十五年(1750年),為了籌備崇慶皇太后(孝聖憲皇后)的60大壽,

乾隆帝以治理京西水系為借口下令拓挖西湖,攔截西山、玉泉山、壽安山來水,

並在西湖西邊開挖高水湖和養水湖,以此三湖作為蓄水庫,

保證宮廷園林用水,並為周圍農田提供灌溉用水。

乾隆帝以漢武帝挖昆明池操練水軍的典故將西湖更名為昆明湖,

將挖湖土方堆築於湖北的瓮山,並將瓮山改名為萬壽山。

乾隆二十九年(1764年)清漪園建成,耗銀480餘萬兩。

清漪園內以中國古代神話中「海上三仙山」的構思,

在昆明湖及西側的兩湖內建造三個小島:南湖島、團城島、藻鑒堂島,

以比喻海上三山:蓬萊、方丈、瀛洲。

清漪園的總體規劃以杭州西湖為藍本,

同時廣泛仿建江南園林及山水名勝,如鳳凰墩仿太湖、

景明樓仿岳陽樓、望蟾閣仿黃鶴樓、後溪湖買賣街仿蘇州水街、

西所買賣街仿揚州廿四橋等等。

園內的主體建築為大報恩延壽寺,並有一條長達700多米尺的長廊,

其建築與裝飾繪畫都相當精彩具有藝術價值以及眾多遊賞建築。

清漪園園中理政及居住性質的建築極少,

乾隆帝遊覽清漪園均為當日往返,從未在園中居住。

清朝道光年後,由於國力衰弱,宣布撤三山陳設,

清漪園逐漸荒廢。

咸豐十年(1860年),清漪園在第二次鴉片戰爭中被英法聯軍大火燒毀。

光緒十年至二十一年間(1884年至1895年),

為慈禧太后「還政」後退居休養,以光緒帝名義下令挪用海軍經費重建清漪園。

由於經費有限,乃集中財力修復前山建築群,

並在昆明湖四周加築圍牆,改名頤和園,成為離宮。

光緒二十六年(1900年)園內建築及文物遭八國聯軍破壞,兩年後修復。

清帝遜位後,頤和園成為清室私產,民國三年(1914年)始對外售票開放。

民國十三年(1924年)溥儀被驅逐出宮後,頤和園被北平特別市政府接管,改為公園。

1949年後,頤和園一度被中共中央黨校圈佔。

多位共產黨政要以及毛澤東故交(如柳亞子、江青)均曾在園中的聽鸝館等處居住。

1953年起,頤和園作為公園對公眾開放,其後經歷多次大修。

1998年11月,頤和園被聯合國教科文組織列入世界文化遺產名錄。

2006年底,中國發行了「世界文化遺產—頤和園」紀念幣。

頤和園以萬壽山和昆明湖為主,

昆明湖占頤和園總面積的四分之三。

萬壽山分為前山、後山兩部分,

前山有長廊、排雲殿、佛香閣、智慧海、石舫、

樂壽堂、國花台、聽鸝館、畫中游等景點。

後山中路為規模宏大的漢藏風格寺廟殿宇,

周圍點綴以數座小型山間園林,有蘇州街、

諧趣園、花承閣、賅春園、丁香院、四大部洲、

須彌靈境、香岩宗印之閣等建築。

昆明湖中有一島,名南湖島。昆明湖兩岸仿照西湖修了東堤和西堤

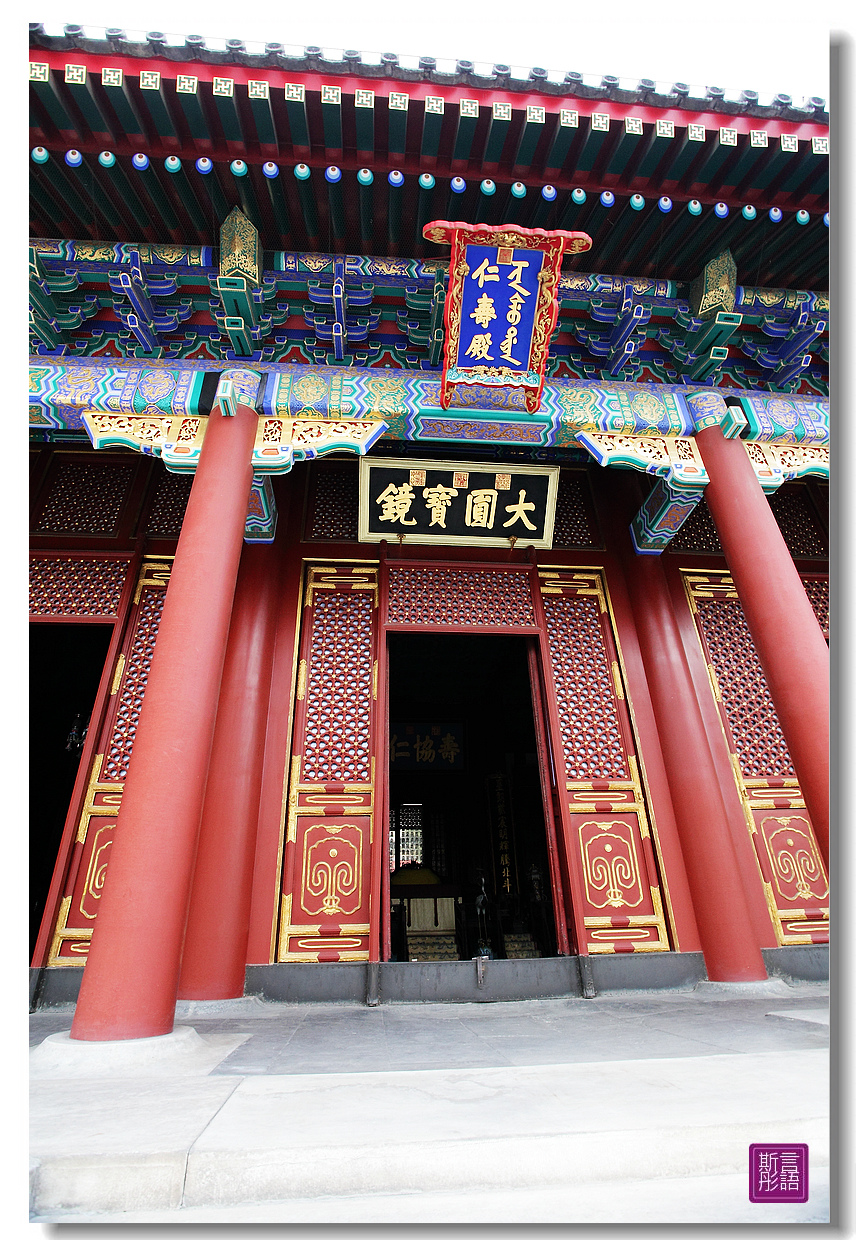

仁壽殿位于頤和園東宮門內,是宮廷區的主要建築之一,

始建于清乾隆十五年(1750),

乾隆清漪園時期稱勤政殿,意為不忘勤理政務;

咸豐十年(1860)被英法聯軍燒毀,光緒十二年(1886)重建,

取《論語》中仁者壽之意,改名仁壽殿。

這里是慈禧和光緒住園期間臨朝理政,

接受恭賀和接見外國使節的地方,

是頤和園聽政區的主要建築。

前山

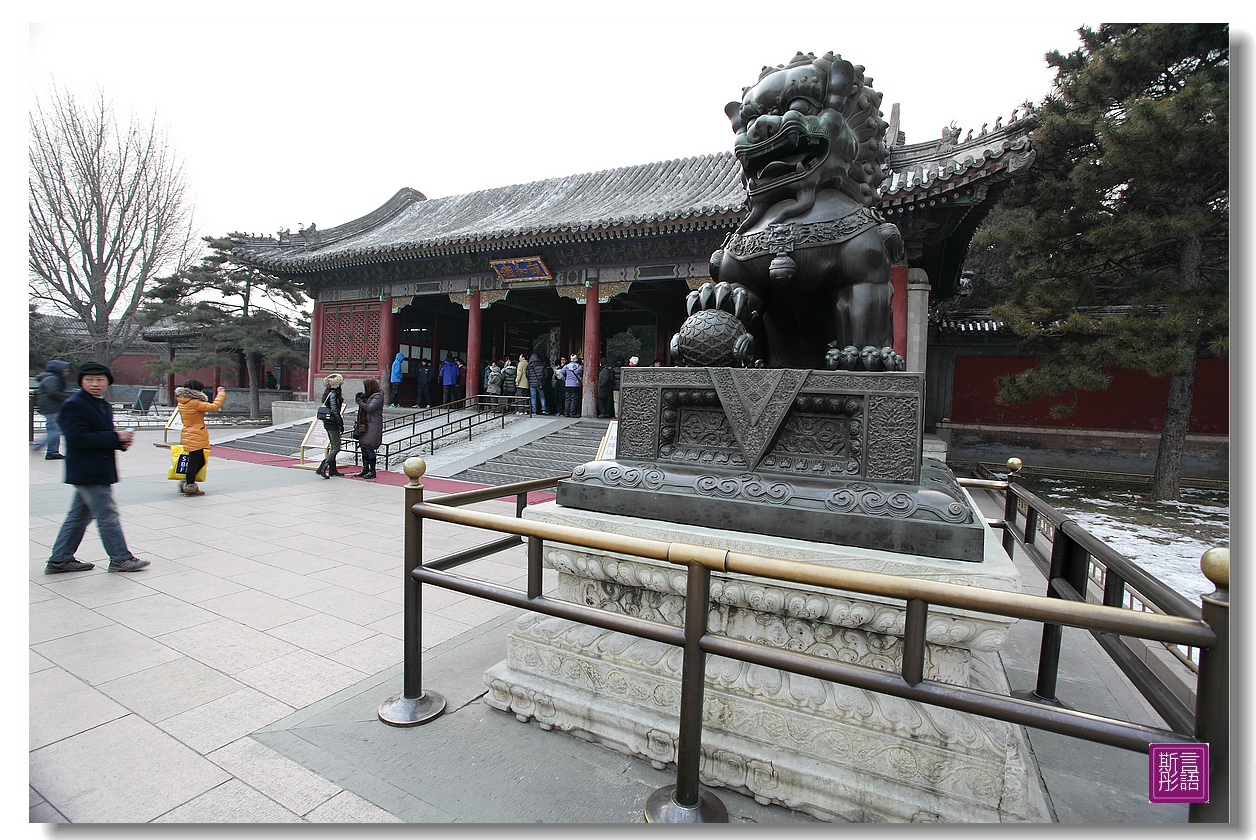

敗家石東宮門:為頤和園的正門。

門前有兩隻銅獅,是清漪園遺物。

宮門前的雲龍石階是圓明園安佑宮遺物。

門額上「頤和園」三字為光緒帝御筆。

宮門前有大廣場,南北兩側為朝房,前有大影壁。

東宮門之北、園牆之內,原為嬪妃命婦所住的院落「東八所」,

現被隔出頤和園,改為飯店。

仁壽殿:在頤和園東宮門內,是園中坐朝聽政的正殿。

乾隆時名為勤政殿,光緒時重建,改為現名。

殿為東向,面闊九間,單檐卷棚歇山頂,兩側有南北配殿,

前有銅麒麟、壽星石,東為仁壽門。

殿北有水井「延年井」,殿後為巨大的獅子林假山,

仿蘇州獅子林,堆山所用的劍石、石筍為圓明園正大光明殿後假山遺物。

仁壽殿玉瀾堂:

在仁壽殿西,始建於乾隆十五年,後重建,成為皇帝在園中居住的地方。

正殿即玉瀾堂,原為一四通八達的穿牆殿,光緒皇帝曾經被囚禁於此,

因此殿北的後門用磚牆砌死。

前院東配殿名霞芬室,西配殿為藕香榭,兩殿的門內亦可見圈禁光緒帝的圍牆,

是一處重要的歷史遺蹟。正殿地磚上原有坑窪洞痕,為光緒帝被囚禁時用手杖擊地發泄而成。

玉瀾堂西側另有夕佳樓,樓西為鄰水過道,蜿蜒曲折,稱為「九道灣」。

宜芸館:在玉瀾堂北面,乾隆時是藏書之所,光緒時改為皇后住所。

院門為垂花門,稱宜芸門,門內側牆壁上有10塊石刻,是乾隆帝摹寫的名家法帖,

原藏於惠山園內,重建時移此。正殿為宜芸館,東配房稱道存齋,

西配房稱近西軒,均沿用乾隆時舊名。戊戌政變後,

玉瀾堂與宜芸館之間的通道也被磚牆切斷。

宜芸館北門有飛閣復道通至德和園戲台。

玉瀾堂及宜芸館西立面,左側後方為德和園德和園大戲樓:

頤和園中看戲的地方,原為乾隆時期的怡春堂。

樓高21米,三層,結構與圓明園同樂園清音閣和避暑山莊清音閣相同

(與紫禁城暢音閣不同的地方在於其外形是卷棚頂,且覆灰瓦),

是清朝最大的戲樓之一,三層舞台間有天地井相通,

南部有兩層的扮戲樓,北部為看戲用的頤樂殿。

樂壽堂:慈禧太后居住的地方,門外有水木自親碼頭,

有牌坊,是清宮中最早安裝電燈的地方之一。

院子分為三路,中路樂壽堂為慈禧太后居所,

中部為起居空間,內有寶座、御案、圍屏、宮扇,西間為寢宮,

東間為更衣室。堂前陳列銅鹿、銅鶴、寶瓶,取「六合太平」諧音。

寢宮內的文物有用珍珠、瑪瑙、翡翠製成的花籃,

用金銀和各種寶石鑲嵌的四季花卉壁畫等。

樂壽堂前有明代米萬鍾遺留的「青芝岫」巨石,

院中栽培玉蘭、海棠、牡丹,取「玉堂富貴」之意。

後院原有乾隆時期遺留之古玉蘭樹,2005年枯死移除。

東跨院後半部稱「永壽堂」,為太監總管李蓮英住所。

西跨院北部有假山,以及坐落于山上的扇面殿「揚仁風」。

揚仁風院落西南角即長廊入口。

頤和園長廊長廊:東起樂壽堂西院,西至石丈亭。

長廊長達728米,共273間,其間點綴以留佳、寄瀾、秋水、清遙四座亭子,

以及魚藻軒、對鷗舫兩座對稱的點景建築。

長廊背山面水,平面呈展翅蝙蝠形狀(取福字諧音),

不僅把各處景點有機地串聯起來,本身也是頤和園中一處最有名的景觀,

長廊上有西遊記、三國演義、紅樓夢、西湖風景、二十四孝、

中國古代詩歌和神話故事(如張敞畫眉、牛郎織女、張良納履等)、

山水花鳥等圖畫,共計一萬七千餘幅。

頤和園長廊長廊:東起樂壽堂西院,西至石丈亭。

長廊長達728米,共273間,其間點綴以留佳、寄瀾、秋水、清遙四座亭子,

以及魚藻軒、對鷗舫兩座對稱的點景建築。

長廊背山面水,平面呈展翅蝙蝠形狀(取福字諧音),

不僅把各處景點有機地串聯起來,本身也是頤和園中一處最有名的景觀,

長廊上有西遊記、三國演義、紅樓夢、西湖風景、二十四孝、

中國古代詩歌和神話故事(如張敞畫眉、牛郎織女、張良納履等)、

山水花鳥等圖畫,共計一萬七千餘幅。

排雲殿正殿為頤和園內等級最高的建築,建在九級漢白玉台基上,

七間五進,重檐歇山頂,黃琉璃瓦,左右兩側有耳殿,

各殿之間有復道相連,橫列共計二十一間。

排雲殿之後為德輝殿,再後為高42米的石砌高台,

沿台前八字樓梯「朝真磴」可向上通往佛香閣。

排雲殿東為介壽堂,西為清華軒,清朝時均為命婦退居之所,

現被頤和園作為別墅出租,不對遊人開放。

介壽堂內有連理柏和紫玉蘭各一株,頗為名貴。

位於萬壽山前山正中位置,

為鐵力木修建的八角形三層樓閣,高41米,

上覆綠剪邊黃琉璃瓦,是頤和園內體量最大的建築。

閣內供奉接引佛,每月朔望,慈禧太后在此燒香禮佛。

佛香閣原為九層佛塔延壽塔,修築到第八層時乾隆帝下令拆毀,

仿武昌黃鶴樓改建閣樓。

眾香界智慧海:位於萬壽山山巔,為無梁佛殿,

全部為五色琉璃磚砌成,色彩絢麗,圖案精美,壁面嵌有1000多尊佛像。

外牆下半部琉璃磚上的佛像頭部在文化大革命中被悉數鑿毀。

殿內觀音像為乾隆時所造。殿前有琉璃牌坊,

其上石額構成「眾香界」、「祗樹林」、「智慧海」、「吉祥雲」四句偈語。

萬壽山昆明湖碑:在排雲殿之東,碑上有乾隆御書「萬壽山昆明湖」六字,

碑後是乾隆所撰《昆明湖記》,講述修建清漪園的理由。

碑左右各有一座亭子,亭內有「轉輪藏」木塔,塔中有軸,推之使其轉動。

此處仿杭州法雲寺藏經閣而建,不對遊客開放。

寶雲閣:在排雲殿之西。又稱「銅亭」。建於乾隆20年(1755年),

高7.55米,重41.4萬斤,蟹青冷古銅色仿木結構,

樑柱、椽瓦、斗拱、門窗、對聯全部用銅鑄成。門窗原被八國聯軍掠走,在1980年代由海外華人購得,捐給頤和園。

石舫石舫:名清宴舫,是一半入水的兩層石舫,長96米,上原有中式艙樓,

1860年被焚,光緒重建時改為木製仿西洋大理石艙樓,並在石舫兩側加造明輪。

石舫西北為小島,島上原有西所買賣街,兩岸仿揚州瘦西湖景色。

聽鸝館聽鸝館:在萬壽山前山西部。

內有兩層戲樓一座,在修建德和園大戲樓前,這裡是慈禧太后聽戲的主要場所。

館內古柏參天,館外有杏樹和翠竹。聽鸝館現為聽鸝館飯莊,

經營仿清宮廷菜肴,內設貴壽廳、福壽廳、壽膳廳等十個餐廳。

畫中游:在萬壽山西部,依山而建,中為八角形兩層樓閣,

東西為兩樓兩亭,東樓名「借秋」,西樓名「愛山」。

各建築間有爬山游廊和石洞相通,錯綜複雜,猶如迷宮。

站在亭上四周環顧,有置身於畫中之感。

前山東部:有景福閣、自在庄、含新亭、養雲軒、意遲雲在、

千峰彩翠、無盡意軒、寫秋軒、國花台等點景建築。

無盡意軒和自在庄清朝為命婦退息之所。

景福閣為慈禧太后觀賞雨景、月景之地。

前山西部:有邵窩殿、雲松巢、湖山真意、山色湖光共一樓、石丈亭等點景建築。

邵窩殿之名取南北朝時宋朝邵康「安樂窩」典故,

雲松巢取李白「吾將此地巢雲松」詩句,兩殿現均為頤和園工作人員休息處。

長廊西端,石丈亭北有一組院落,稱「西四廳」,戊戌變法失敗後,

慈禧太后移居頤和園時將珍妃囚禁於此。

西四廳西北有貝闕,又稱宿雲檐,乾隆時是清漪園的西門,上供關帝銀像。

貝闕向北有並列的石橋兩座,東橋低平,西橋為拱橋。

清漪園時期園牆從兩橋中間穿過,西橋在園外,東橋在園內。

蘇州街:又稱買賣街。

乾隆二十七年壬午(1762年),乾隆帝下江南,

到蘇州遊歷唐代白居易修建的七里山塘,

回京後在頤和園後湖仿照七里山塘的模樣修建了蘇州街。

1860年被英法聯軍焚毀,光緒時期重建頤和園時未修復,1988年復建。

諧趣園:位於頤和園東北角。

此園是乾隆於乾隆十六年(1751年——下江南時,

看了無錫惠山腳下的寄暢園,仿其意而建,自然保有江南園林之美。

諧趣園原名惠山園,1811年曾經改建並改為現名,為萬壽山東麓的園中園。

這座園有「到門唯見水,入室盡疑舟」之美譽。

園內水多橋多,最著名的橋是知魚橋。此橋橋身低平,

貼近水面,能讓遊客觀賞魚群在水中來回穿行。

橋坊上有乾隆皇帝命題的詩句。

諧趣園的北部是正殿涵遠堂,此堂原為慈禧太后在此水池釣魚時休息之用,

殿內裝飾精美雅緻,在頤和園里可說是上乘之作。

另外,環繞水池的游廊是一條景色多變的的遊覽路線,

隨著每一轉折,必有新的景色出現在眼前。

冬天結冰的昆明湖.很美吧...

昆明湖位於北京西郊頤和園內,北倚萬壽山,

面積3300餘畝,約佔頤和園的四分之三。

昆明湖曾有七里濼、大泊湖等名稱。

(不同的後製風格.有著不同的感受)

金時引金山(萬壽山)下的水匯成金水河,稱為金海。

元代定都北京後,經水利學家郭守敬主持,開發上游水源,

引玉泉山及昌平泉水注入湖中,改稱瓮山泊(萬壽山原稱瓮山),

成為大都城內接濟漕運的水庫。

明代湖中多植荷花,周圍種植稻穀,

湖旁又有寺院、亭台,酷似江南風景,遂有「西湖」之稱。

清乾隆建清漪園時,將湖開拓,成為現在的規模,

並取漢武帝在長安開鑿昆明池操演水戰的故事,

命名昆明湖,每年夏天在湖上練武演操。

昆明湖上的主要景物有:

西堤及西堤六橋

東堤

南湖島

十七孔橋等。

此時的溫度因為隨著太陽的下山已經低於零下十度了..贊.

因為過年放長假所以變的有點懶寫文字了.

有不如意的地方還請多多包含.

下一篇我們來了解一下頤和園的主人-慈禧太后吧...

PS:

因為喜歡攝影所以愛上旅行,

因為愛上旅行所以更喜歡攝影。

--斯斯

留言列表

留言列表