頤和園

在中國古典園林中的地位頤和園是清朝三山五園中保存狀況最好的一座,

也是清朝,乃至中國帝制社會史上最後修建的一座超大型皇家園囿。

此外,頤和園還是自漢武帝建章宮首創「一池三山」模式以來,

最後一座、以及僅存的一座保留著這種模式的宮苑。

此外,由於規劃於清朝的鼎盛時期,

這段時期也是中國古典園林發展史上最輝煌的時期,

因此頤和園/清漪園積澱了深厚的中國園林文化傳統,

成為中國古典園林藝術的集大成者。

凡舉中國造園藝術中的山水規劃、借景、驀擬、對景等手段,

都在頤和園中得到體現,其氣魄之壯麗甚至超過了平地起造的圓明園和山地構築的靜宜園,

成為中國古典園林的登峰造極之作。

頤和園集傳統造園藝術之大成,

借景周圍的山水環境,飽含中國皇家園林的恢弘富麗氣勢,

又充滿自然之趣,高度體現了 " 雖由人作,宛自天開 " 的造園準則。

太湖石是中國古典園林中常用的石料,

原產於蘇州洞庭山太湖水中,可單獨擺設,或疊為假山。

由於長年水浪衝擊,產生許多窩孔、穿孔、

道孔,形狀奇特竣削,自古受造園家青睞。

太湖石有三種:

白太湖石、青黑太湖石、青灰色太湖石。

採石工人攜帶工具潛水取石,用大繩捆綁,吊上大船運往工地造園。

萬壽山、昆明湖構成其基本框架,占地 2.97 平方公里,

水面約占四分之三,園中有點景建築物百餘座、大小院落 20 餘處,

3000 餘間古建築,面積 70000 多平方米,古樹名木 1600 餘株。

其中佛香閣、長廊、石舫、蘇州街、十七孔橋、諧趣園、

大戲臺等都已成為家喻戶曉的代表性建築。

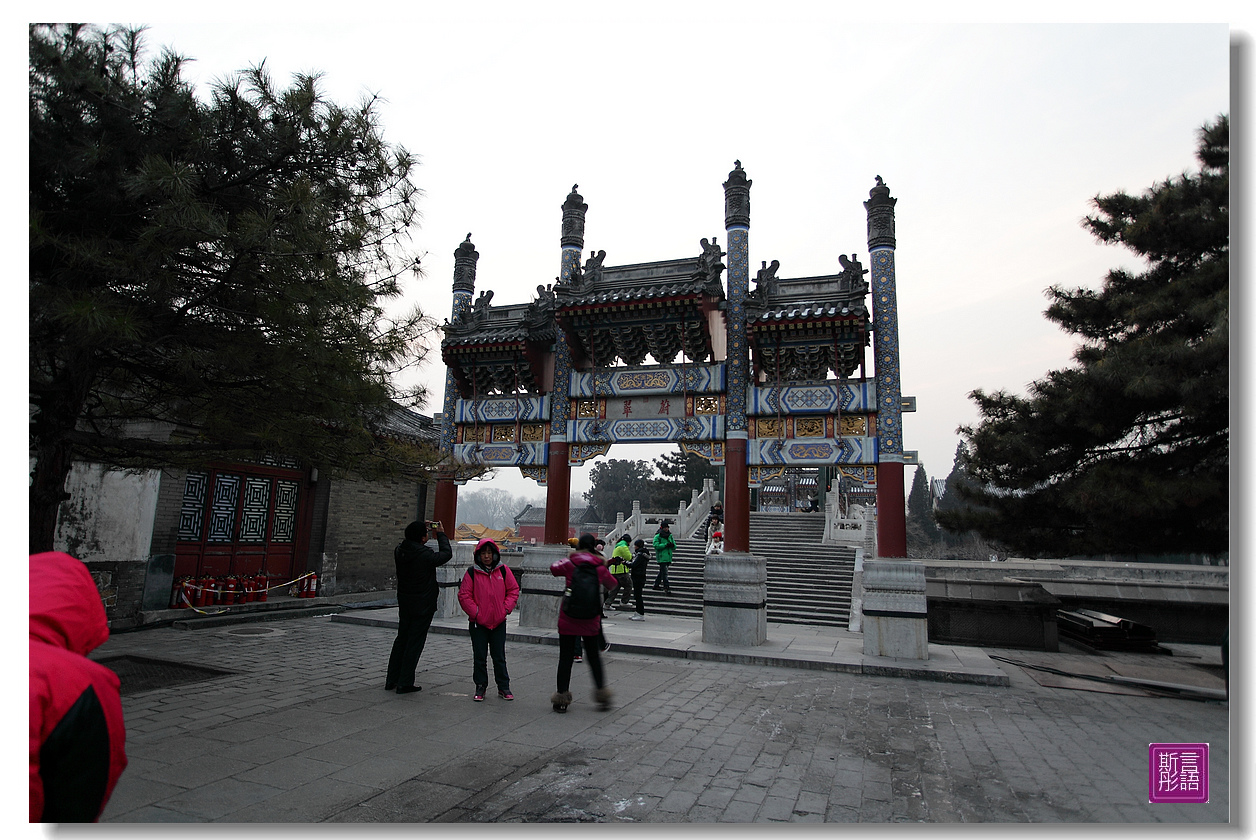

排雲殿

排雲殿:在萬壽山前山中部的建築中軸線上,原址為大報恩延壽寺,

1892年重修,是慈禧太后做壽時接受賀拜、舉行慶典的地方。

「排雲」二字出自晉朝人郭璞「神仙排雲出,但見金銀台」的詩句。

排雲殿正門為排雲門,門前有雲輝玉宇牌坊,兩側有十二屬相石。

排雲門和二宮門之間有方形的蓮池,池上架金水橋,

兩門內分別有紫霄、玉華、芳輝、雲錦四座配殿。

排雲殿正殿為頤和園內等級最高的建築,建在九級漢白玉台基上,

七間五進,重檐歇山頂,黃琉璃瓦,左右兩側有耳殿,

各殿之間有復道相連,橫列共計二十一間。

園中主要景點大致分為三個區域:

以莊重威嚴的仁壽殿為代表的政治活動區,

是清朝末期慈禧與光緒從事內政、外交政治活動的主要場所。

以樂壽堂、玉瀾堂、宜芸館等庭院為代表的生活區,

是慈禧、光緒及後妃居住的地方。以長廊沿線、後山、

西區組成的廣大區域,是供帝后們澄懷散志、休閒娛樂的苑園遊覽區。

排雲殿之後為德輝殿,再後為高42米的石砌高台,

沿台前八字樓梯「朝真磴」可向上通往佛香閣。

排雲殿東為介壽堂,西為清華軒,清朝時均為命婦退居之所,

現被頤和園作為別墅出租,不對遊人開放。

介壽堂內有連理柏和紫玉蘭各一株,頗為名貴。

萬壽山南麓的中軸線上,金碧輝煌的佛香閣、

排雲殿建築群起自湖岸邊的雲輝玉宇牌樓,

經排雲門、二宮門、排雲殿、德輝殿、佛香閣,終至山顛的智慧海,

重廊複殿,層疊上升,貫穿青瑣,氣勢磅?。

巍峨高聳的佛香閣八面三層,踞山面湖,統領全園。

蜿蜒曲折的西堤猶如一條翠綠的飄帶,縈帶南北,

橫絕天漢,堤上六橋,婀娜多姿,形態互異。

萬壽山下昆明湖畔,共有273間、全長728米的長廊將勤政區、

生活區、遊覽區聯為一體。

長廊以精美的繪畫著稱,

計有546幅西湖勝景和8千多幅人物故事、山水花鳥,

1992年以“世界上最長的長廊”列入吉尼斯世界之最。

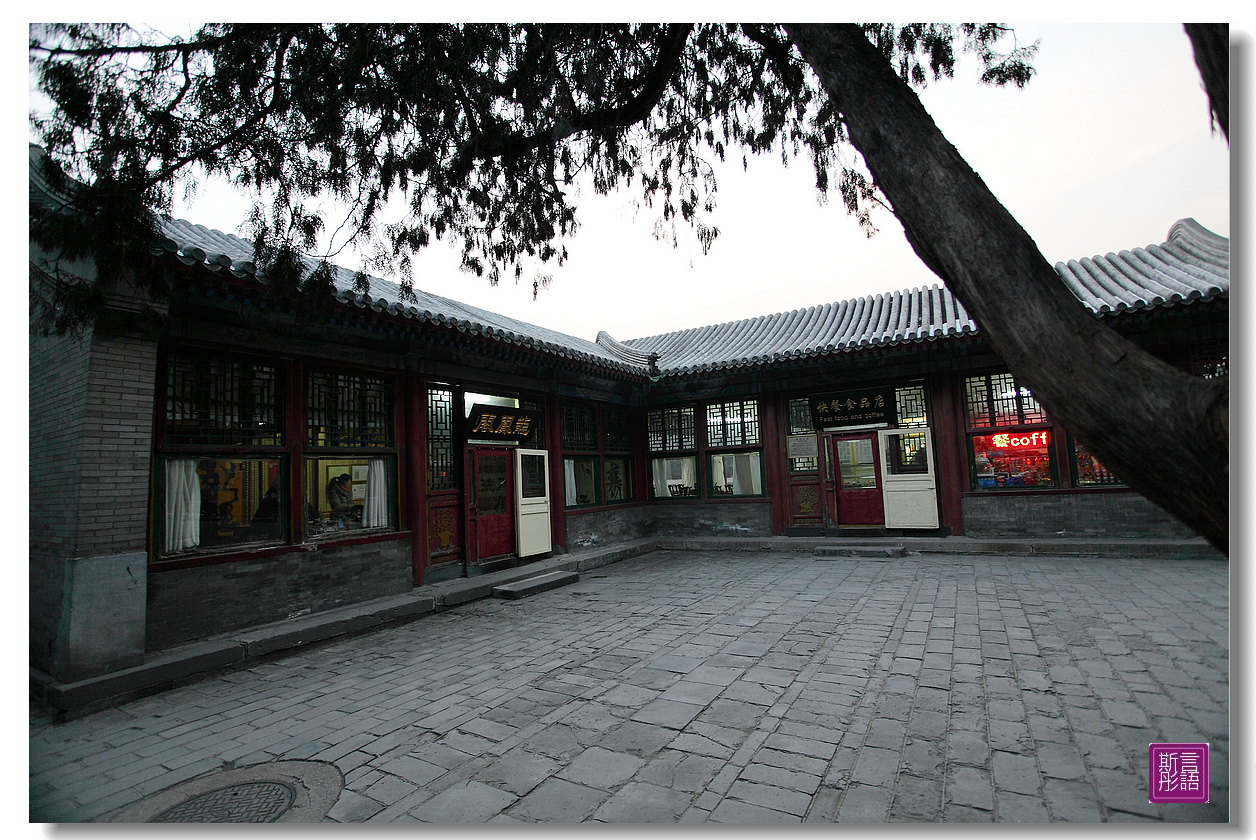

聽鸝館:在萬壽山前山西部。

內有兩層戲樓一座,在修建德和園大戲樓前,

這裡是慈禧太后聽戲的主要場所。

館內古柏參天,館外有杏樹和翠竹。

聽鸝館現為聽鸝館飯莊,經營仿清宮廷菜肴,

內設貴壽廳、福壽廳、壽膳廳等十個餐廳。

頤和園大約有四大景區。最東邊是東宮門區。

這一帶原為清朝皇帝從事政治活動和生活起居之所,

包括朝會大臣的仁壽殿和南北朝房、寢宮、大戲臺、

庭院等。玉瀾堂是光緒皇帝的寢宮,後來又成為囚禁他的地方,

現在還能看到當時修築的封閉通道的高墻。

冬天的柳樹枝佈滿了天空.

也讓人有著一種意外的驚喜.

有中國山水畫的風格.我喜歡.

所以我拍了下來....

柳,或柳樹,

是對柳屬(Salix)植物的統稱,

其下共有四百多種物種,

常見於北半球的寒帶及溫帶的濕潤泥土。

柳屬植物要進行雜交非常容易,

不論是天然或是人工的混種都很普遍。

舉例: A well-known ornamental example is

the weeping willow (Salix × sepulcralis)

就是由來自歐洲的白柳(Salix alba)跟來自中國的垂柳雜交而得。

石舫:

名清宴舫,是一半入水的兩層石舫,

長96米,上原有中式艙樓,1860年被焚,

光緒重建時改為木製仿西洋大理石艙樓,

並在石舫兩側加造明輪。

石舫西北為小島,島上原有西所買賣街,兩岸仿揚州瘦西湖景色。

煙波浩淼的昆明湖中,宏大的十七孔橋如長虹偃月倒映水面,

涵虛堂、藻鑒堂、治鏡閣三座島嶼鼎足而立,寓意著神話傳說中的 " 海上仙山 " 。

煙波浩淼的昆明湖中,宏大的十七孔橋如長虹偃月倒映水面,

涵虛堂、藻鑒堂、治鏡閣三座島嶼鼎足而立,寓意著神話傳說中的 " 海上仙山 " 。

閱看耕織圖畫柔桑拂面,豳風如畫,

乾隆皇帝曾在此閱看耕織活畫,極具水鄉村野情趣。

與前湖一水相通的蘇州街,酒幌臨風,店肆熙攘,

仿佛置身於二百多年前的皇家買賣街,諧趣園則曲水複廊,足諧其趣。

多年以來,頤和園管理處以 " 文化建園 " 為宗旨,

用 " 一種精神五種意識六個一流 " 的企業文化統領職工,

深入挖掘文化內涵,大力推進頤和園的保護、管理和研究工作,

以借景環境、山形水系、文物古建、

植被景觀為頤和園的核心保護內容,

建立了完整的頤和園保護管理體系。

特別是改革開放以來,頤和園加快了建設和保護的步伐,

先後投入鉅資恢復了四大部洲、蘇州街、景明樓、澹寧堂、

耕織圖等景區,積極參與周邊環境改造,

延續頤和園的歷史人文環境,恢復了文化遺產的完整性和原真性,

建設了國內園林系統內最先進的文昌院博物館

1961 年 3 月 4 日,頤和園被公佈為第一批全國重點文物保護單位。

1998 年 12 月 2 日,頤和園以其豐厚的歷史文化積澱,

優美的自然環境景觀,卓越的保護管理工作被聯合國教科文組織列入《世界遺產名錄》,

譽為世界幾大文明之一的有力象徵。

近年來,頤和園先後獲得了首批全國文明風景旅遊區示範點、

全國精神文明建設先進單位、首批國家 AAAA 級景區等諸多榮譽稱號,

2000 年順利通過國際標準化的 ISO9000 和 14000 品質環境管理體系認證,

使頤和園的管理、保護、研究邁上了規範、科學、法制的管理軌道。

蘇州街:又稱買賣街。

乾隆二十七年壬午(1762年),乾隆帝下江南,

到蘇州遊歷唐代白居易修建的七里山塘,

回京後在頤和園後湖仿照七里山塘的模樣修建了蘇州街。

1860年被英法聯軍焚毀,光緒時期重建頤和園時未修復,1988年復建。

諧趣園:位於頤和園東北角。

此園是乾隆於乾隆十六年(1751年——下江南時,

看了無錫惠山腳下的寄暢園,仿其意而建,自然保有江南園林之美。

諧趣園原名惠山園,1811年曾經改建並改為現名,為萬壽山東麓的園中園。

這座園有「到門唯見水,入室盡疑舟」之美譽。

園內水多橋多,最著名的橋是知魚橋。此橋橋身低平,

貼近水面,能讓遊客觀賞魚群在水中來回穿行。

橋坊上有乾隆皇帝命題的詩句。

諧趣園的北部是正殿涵遠堂,此堂原為慈禧太后在此水池釣魚時休息之用,

殿內裝飾精美雅緻,在頤和園里可說是上乘之作。

另外,環繞水池的游廊是一條景色多變的的遊覽路線,

隨著每一轉折,必有新的景色出現在眼前。

南湖島

南湖島,遠處為中關村的高層建築南湖島在昆明湖的南部,

佔地1公頃左右,通過十七孔橋與東堤相連。

島上有堆起的假山。有擺渡船來往於南湖島和長廊附近的碼頭。

島上有涵虛堂、鑒遠堂、月波樓等建築。

東堤

文昌閣文昌閣:得名於文運昌盛,是一座城關式的建築。

清漪園時期,文昌閣為其東南門,上有三層高閣,重建頤和園時改為兩層建築。

文昌閣旁有新建的文昌院,展出頤和園文物。

知春亭:位於文昌閣北,重檐四角攢尖頂,四面臨水。

亭畔山石桃柳點綴,每當湖水解凍,知春亭總是向人們報以春意。

每年昆明湖解凍,多由此始。

廓如亭:坐落於東堤中部,十七孔橋東端。

重檐八角攢尖頂,佔地130平方米,由內外三層24根圓柱和16根方柱支撐,

是中國單體體量最大的亭式建築。

東堤

文昌閣文昌閣:得名於文運昌盛,是一座城關式的建築。

清漪園時期,文昌閣為其東南門,上有三層高閣,重建頤和園時改為兩層建築。

文昌閣旁有新建的文昌院,展出頤和園文物。

知春亭:位於文昌閣北,重檐四角攢尖頂,四面臨水。

亭畔山石桃柳點綴,每當湖水解凍,知春亭總是向人們報以春意。

每年昆明湖解凍,多由此始。

廓如亭:坐落於東堤中部,十七孔橋東端。

重檐八角攢尖頂,佔地130平方米,由內外三層24根圓柱和16根方柱支撐,

是中國單體體量最大的亭式建築。

頤和園的水面佔全園面積的四分三,特別是南部的前湖區,

煙波淼淼,西望群山起伏、北望樓閣成群;湖中有一道西堤,

堤上桃柳成行,6座不同形式的拱橋掩映其中;

湖中3島上也有形式各異的古典建築;

十七孔橋橫臥湖上,既是通往湖中的道路,

又是一處叫人過目不忘的景點,造型十分優美。

頤和園集中了中國古典建築的精華,

容納了不同地區的園林風格,堪稱園林建築博物館。

頤和園中的主體建築是萬壽山上的佛香閣。

佛香閣建築在高21米的方形臺基上;

閣高40米,有8個面、3層樓、4重屋檐;

閣內有8根巨大鐵梨木擎天柱,結構相當複雜,為古典建築精品。

昆明湖東岸的8角重檐廓如亭,也是中國最大的。

此外,萬壽山頂的無梁殿,全用磚石砌成拱頂,

沒有一根支撐物,技術水準極高。

頤和園體現出的鑄造雕刻技術也是一流水準,

如昆明湖東岸的巨大鎮水鐵牛,形態逼真,背上還鑄有銘文;

湖北岸的巨大石舫,雕梁畫棟,精彩無比。

頤和園的建築風格吸收了中國各地建築的精華。

東部的宮殿區和內廷區,是典型的北方四合院風格,

一個一個的封閉院落由遊廊聯通;

南部的湖泊區是典型杭州西湖風格,

一道“蘇堤”把湖泊一分為二,十足的江南格調;

萬壽山的北面,是典型的西藏喇嘛廟宇風格,

有白塔,有碉堡式建築;

北部的蘇州街,店舖林立,水道縱通,

又是典型的水鄉風格

其實除了景之外.沒下雪的北京天空真是糟糕.

一片灰矇矇的.加一點後製才稍為好看一點.

玉帶橋:

是西堤六橋中唯一一座拱橋,橋下原為通往玉泉山的水路。

過去清宮帝後由頤和園乘船至玉泉山,便由此橋下通過。

冬天湖水凍結的玉帶橋是不是別有一翻滋味呢.

像不像大觀園中的橋呢.

西堤是仿照杭州西湖的蘇堤建造的,

一共有六座橋,分別是,界湖橋,豳風橋,玉帶橋,鏡橋,練橋,柳橋。

還有一座景明樓。

冬天的雪白景色.

在台灣是看不到的耶.

要離開了.時間差不多下午的五點了.

天氣變得更冷了.

趕緊再拍一張...

好漂亮又獨特的樹幹...

有些宅子已經改裝成販賣部..

這是賣小孩子的服裝.

管理處告示牌.

好醜的簡體字.....

出了頤和園又要走路了.....

走了二十分有吧...

也好拉...運動運動..

我因為拍照.總是會落在最後面.

老婆會跟著我.以防我去大陸找小三...

美麗的頤和園就介紹到這邊了.

我們要去吃飯了.真的好餓呀....

PS:

因為喜歡攝影所以愛上旅行,

因為愛上旅行所以更喜歡攝影。

--斯斯

留言列表

留言列表