明十三陵是中國明代皇帝的墓葬建築群,

坐落於北京市昌平區天壽山下40平方公里的小盆地,

距離京城約50公里,自永樂七年五月(1409年)起用,

直到安葬崇禎帝後結束,歷時230多年,

共葬有13位明朝皇帝,23位皇后、2位太子、

30餘名妃嬪、1位太監,是全球保存完整皇陵墓葬群之一,

2003年被列為世界文化遺產。

明朝共有16位正式即位皇帝,

但北京的明十三陵只有13位皇帝,未有入陵的因由各異。

明朝開國皇帝朱元璋早年建都於南京,死後葬於南京鍾山的「孝陵」;

繼位的朱元璋長孫建文帝朱允炆,在其叔父燕王朱棣(即後來的明成祖)

發起「靖難之役」攻破南京之後下落不明,因此沒有帝陵;

第七帝代宗朱祁鈺,在其兄明英宗於土木堡之變被瓦剌所俘之後登上帝位。

後來英宗復辟,朱祁鈺被害死,英宗不承認他是皇帝,

搗毀其在天壽山修建的壽陵,以親王身分將他葬於北京西郊金山的景泰陵。

十三陵的主陵是朱棣於1409年至1413年最早興建的明長陵,

他當時經「車駕臨視」,欽定山名為「天壽山」,

1423年他於北征韃靼途中駕崩,後安葬於此,

但明長陵工程直至1427年始全部竣工。

期後近200年的興建,形成長達7公里多的完整建築群。

13座陵墓中,明成祖朱棣的明長陵、

嘉靖帝朱厚熜的明永陵和萬曆帝朱翊鈞的明定陵,

均是生前所建,規模亦最大,

其餘陵墓則是死後才動工,大約會用半年修建。

崇禎帝因為是亡國之君,並沒有正式建陵,

現時的陵墓是以其妃田氏的墓穴改建。

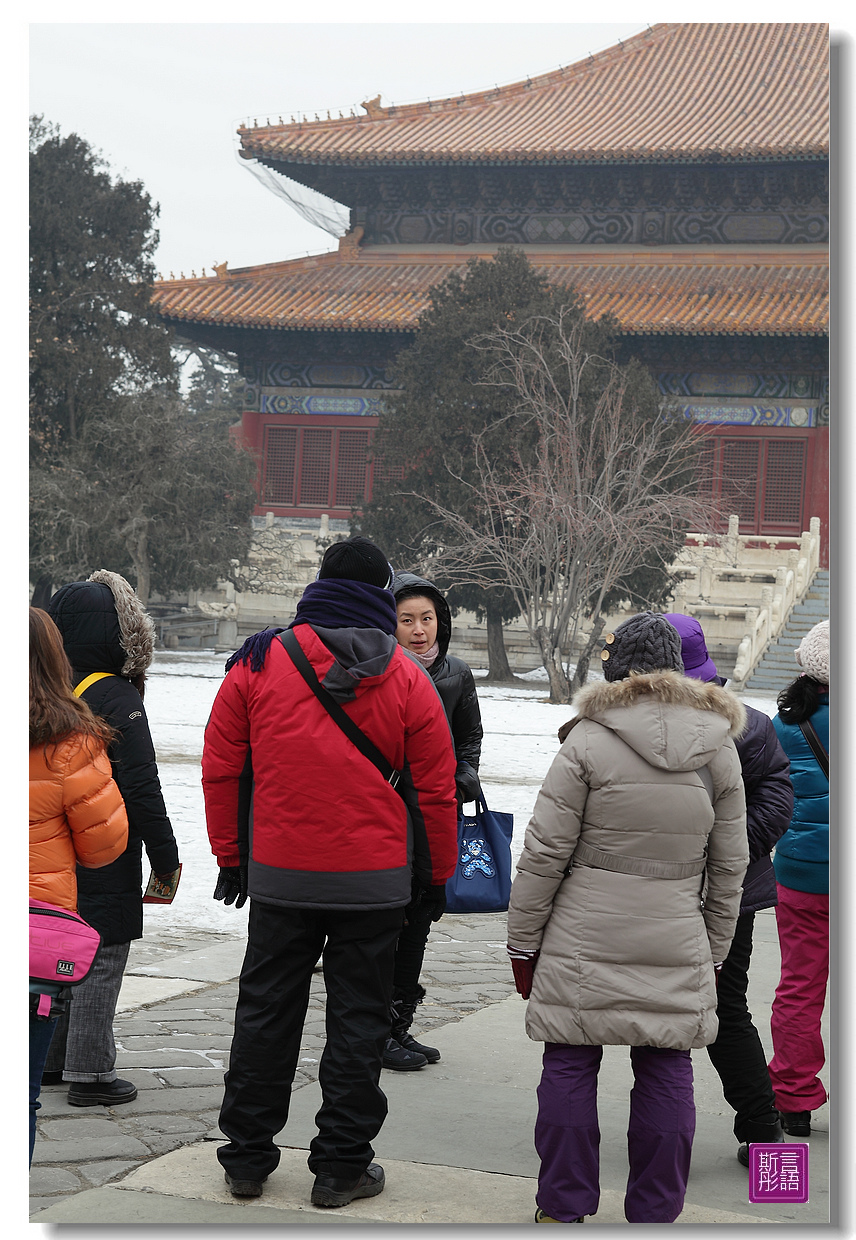

除了我們夫妻外.

看大家的穿著就知道.今天的溫度有多冷.

冷到讓人受不了.凍到大家磯磯叫.

真是冷到最高點.心中想罵OOXX.

不過也因為如此寒冷.

所以我們今晚剛好逛街時.就會看到雪了.

也是我們唯一六天五夜以來最大的一場北京的雪.....

早上說過.今天的溫度是最低的.

更何況今天二站的景點都在郊外.

除了這一座十三陵外.我們下午還要去爬長城了.

對了.有句話說:不爬長城非好漢.你們知道是誰說的嗎.

答案是-

等咱們去爬長城時再見分曉...

當然十三陵我們不可能看的完.

還有一些也沒對外開放.

所以還是以明成祖朱棣的明長陵為主.

開完笑...周長7公里的墓園誰看的完呀...

嘉嘉去買票了.

我們一行人當然是圍起圈圈話家常了...

路旁的堆雪.

這雪聽說是上星期.到現在還不化.

可見天有多冷.

不過...我確是很開心的.

因為這樣的氣候好適合我....

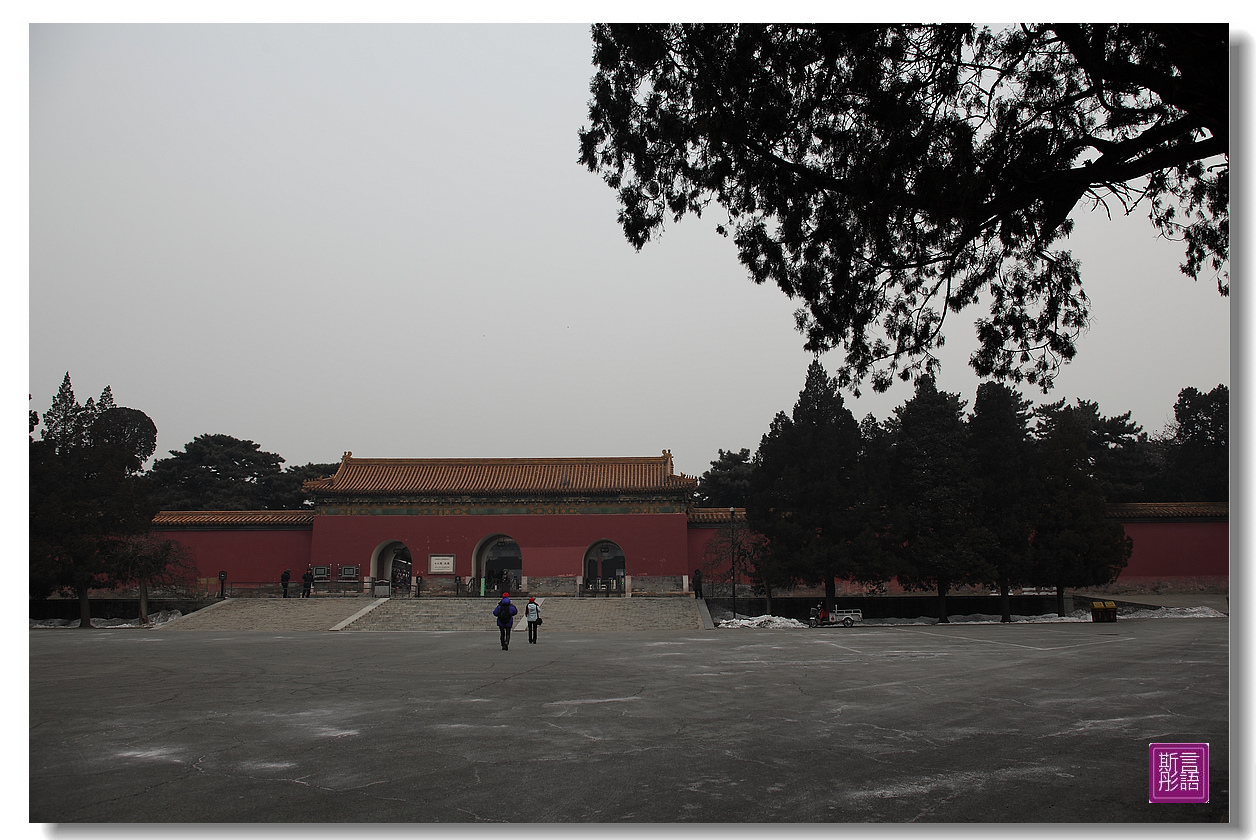

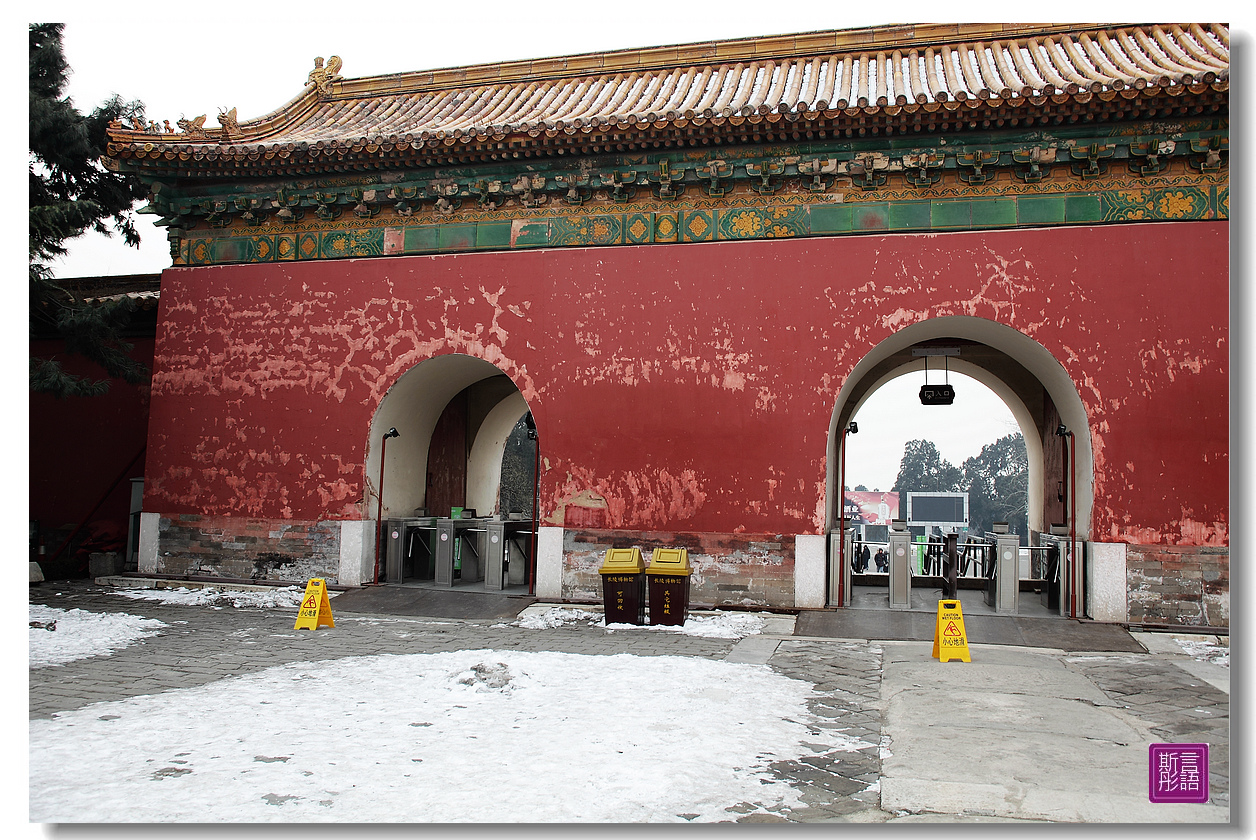

我們進來十三陵已經離大門口處有好幾公里了.

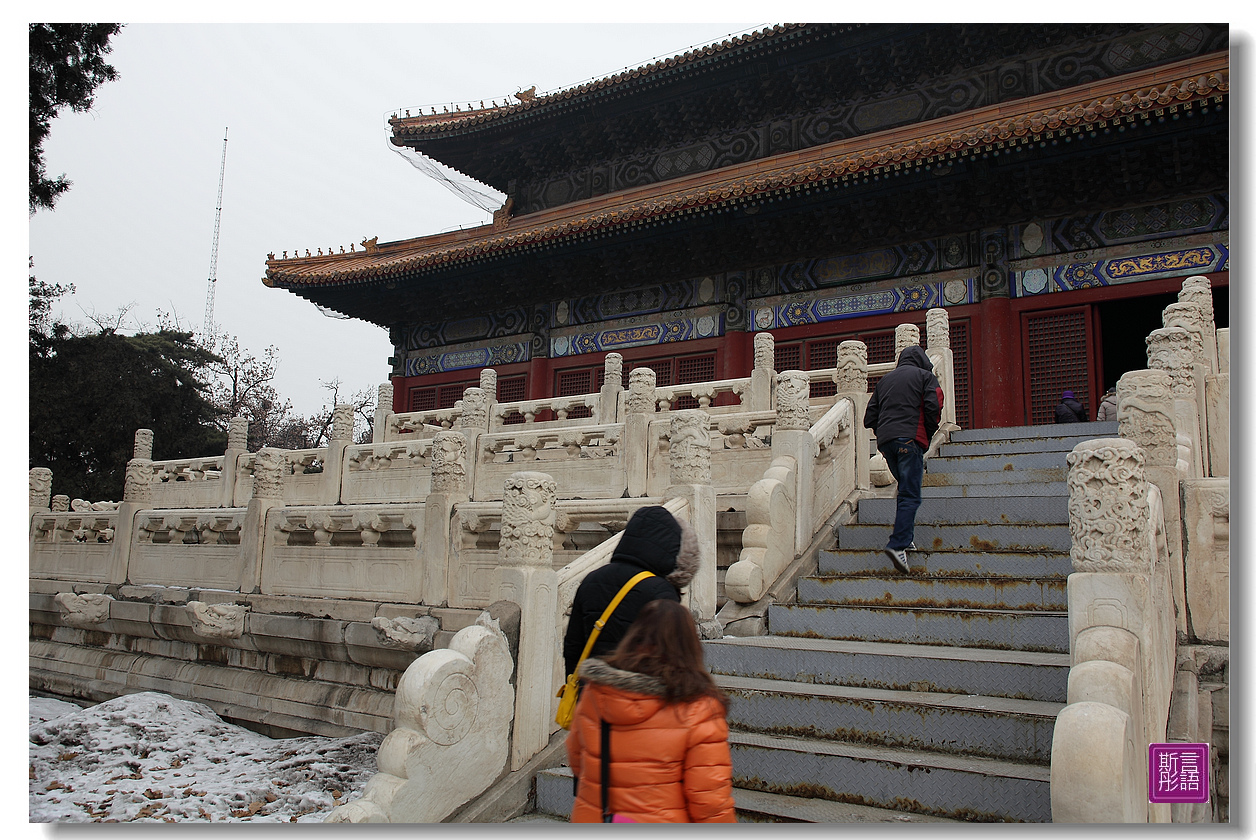

而這就是我們今天要參觀的明成祖朱棣的明長陵入口處.

一樣有武警唯安.一樣過X光掃瞄器......

1957年,

北京市人民政府公布十三陵為北京市第一批重點古建文物保護單位。

1961年,

十三陵被公布為全國重點文物保護單位。

1982年,

中華人民共和國國務院公布八達嶺——十三陵風景區為全國44個重點風景名勝保護區之一。

1995年12月,

「明十三陵博物館」成立。

2003年7月3日,

明十三陵列入聯合國《世界遺產名錄》。

十三陵屬於太行山脈,西通居庸關,

北通黃花鎮,南向昌平州,成為十三陵及京師之北面屏障。

太行山起澤州,蜿蜒綿亙北走千百里山脈不斷,至居庸關。

明末清初學者顧炎武曾指:「群山自南來,勢若蛟龍翔;

東趾踞盧龍,西脊馳太行;後尻坐黃花(指黃花鎮),

前面臨神京;中有萬年宅,名曰康家莊;可容百萬人,

豁然開明堂。」明代視此為風水地,陵區以常綠的松柏樹為主。

天寒地凍的.地有點滑.

走路都要很小心...有雪的地方要避開..

明十三陵依山而建,沿襲南京孝陵的模式,

即除神道共用外,各陵都是前為祭享區,後為墓冢區。

陵墓規格相近,各據山頭,陵與陵之間相距500米至8000米不等。

除思陵偏在西南一隅外,其餘均成扇面形分列於長陵左右。

亦有陵仿孝陵之制,稱有一座叫「啞巴院」的建築,

或更設一座琉璃照壁作為螢幕障。

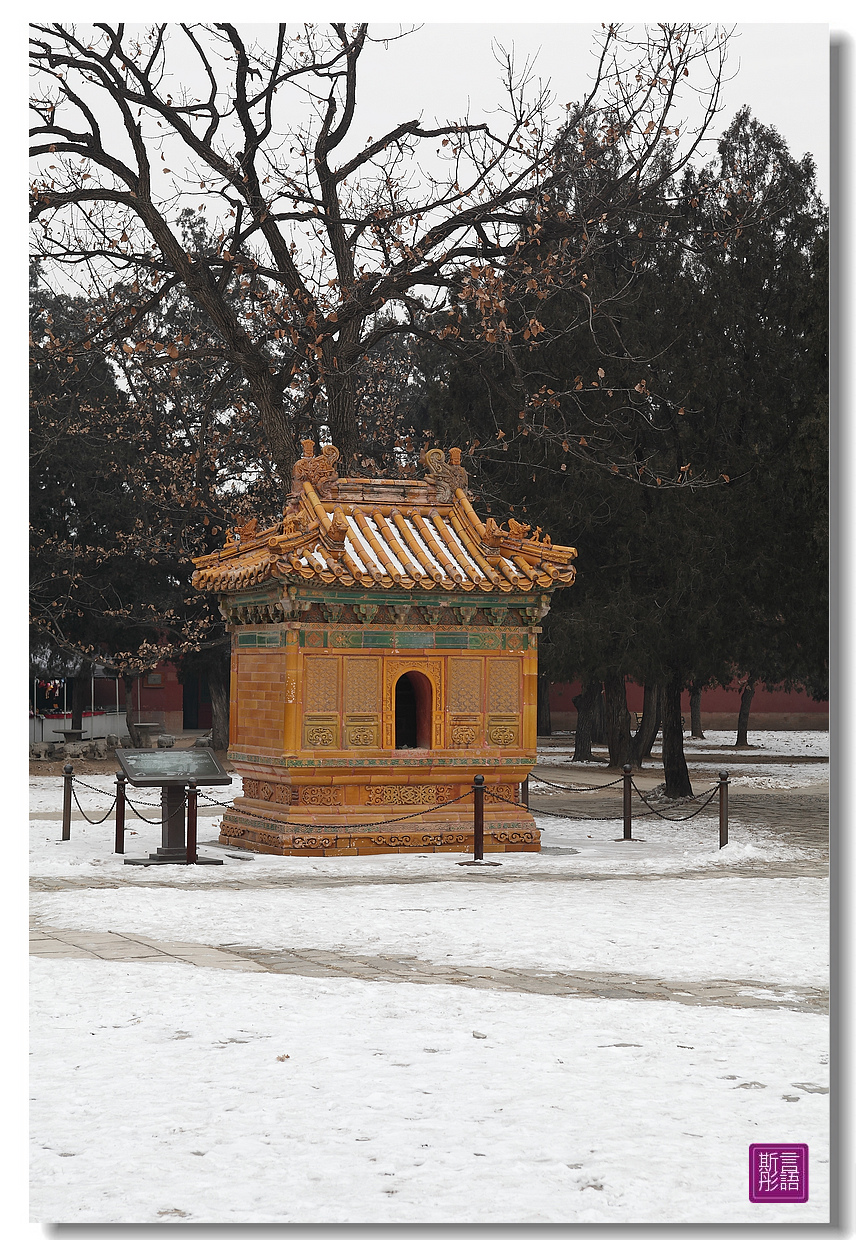

每座陵墓的陵門,設有碑亭,

碑文記載皇帝生前的業績,應由嗣皇帝來撰寫,

但從明仁宗為其父朱棣寫了一篇3500字的紀功碑文後,

再也沒有嗣皇帝續寫,所以現在除了長陵碑外,

其餘各陵都成了無字碑。

門旁對放著要對外販賣的大大小小傘.很是可愛.

大陸真的是地大物博.

每個地方都好大好大.

來到這個地方.讓人胸襟更為開闊.

建議綠色小人們多來走走.別再小鼻子小眼睛了.

以規模較大的定陵(萬曆帝墓)為例,

其地面建築的總布局,呈前方後圓,象徵「天圓地方」,

地面建築佔地18萬平方米,前有寬闊院落三進,

後有高大寶城一座。陵墓有祠祭署、宰牲亭、定陵監、

神宮監、神馬房等附屬等建築物300多間,

往後是陵園最外面的圍牆-外羅城(圍牆外的圍牆)。

明十三陵雖屬皇家工程,

但總體耗費並無全面的精準紀錄,

但部分陵寢的紀錄仍可作參考。

1584年動工的萬曆帝陵墓定陵,

是十三陵中三大陵墓之一,

1584年動工,歷時6年,當時共耗用800萬銀兩。

安葬明穆宗朱載垕及三位皇后的昭陵,

早年施工不周,完工後一年,建築便出現了地基沉陷的問題。

1574年,昭陵神宮監官陶金等上奏說:

「六月以來,陰雨二日,本陵棱恩門裡外磚石沉陷。」1575年正月,

明神宗不得不委派工部左侍郎陳一鬆等提督再修昭陵。

嘉嘉真的是個負責任的導遊.

她決不會讓大家自行去觀賞.

她一定是知無不言.言無不盡的解說.

而且態度絕對是很謙和的.

也因為她讓我對於女導遊又有了好印象..

第一次興建地面建築,共動用庫銀390932兩,

仍未計算當中木植、白城磚、大石窩等費用。

後來又有戶、兵二部動用110119銀兩,總計501050銀兩。

其中;營繕司又用204422銀兩,虞衡司 13145兩,

都水司118854兩,屯田司164628兩。

第二次修葺的費用,文獻中沒有明確記載,

但據《明熹宗實錄》記載,前後兩次修建共用銀150餘萬兩。

這還不算嘉靖時營建玄宮的費用。

如算上嘉靖年間營陵的費用,其總用度至少在200萬兩以上,

當時隆慶年間一年的財政總收入亦只有230餘萬兩。

由於營建昭陵需要龐大的錢糧開支,工部庫銀匱乏到了極點。

萬曆二年(1574年)八月修繕涿州橋,工部拿不出銀兩,兵部派不出軍匠,

最終輔臣張居正請求明神宗懇請太后解囊捐銀,僱工修建。

公元1409年(永樂七年):五月己卯(八日),

朱棣臨視黃土山,封山名為「天壽山」,興工營建長陵

1929年:1月30日,河北省委員會第六十一次會議通過

《河北省昌平縣明陵保護辦法》。決定在長陵設護陵警察分駐所

1935年:1月,北平市政府根據國民政府保護古物的命令,派人勘測長陵,估算修繕經費。

3月21日開工修葺,6月27日竣工。工程項目有大紅門、神功聖德碑亭、龍鳳門、

長陵陵門、陵內碑亭、?恩門、?恩殿、內紅門、牌樓門、明樓、皇牆、神帛爐等

1937年:思陵等先後被各股土匪盜發

1937至1948年:獻、景、裕、茂、泰、康、永、昭、慶、德等陵殘壞的?恩門、

?恩殿,在戰亂中被逐漸拆毀,只餘殘垣斷壁。

思陵享殿、碑亭、明樓被國民革命軍拆除後,將磚運走修炮樓

1949-1950年:隸屬河北省通縣專署的昌平縣政府,設立護陵委員會駐景陵村

1952年:10月,河北省文化局指示,改護陵委員會為十三陵文物保管所

1955年:1月,北京市人民政府根據前政務院關於接管十三陵,修繕古建築,

植樹造林,闢為公園的指示,派市建築工程局第一建築公司備料施工,

修葺長、景、永三陵;9月,明十三陵由河北省昌平縣劃歸北京市園林局。

1957年:北京市人民政府公布十三陵為北京市第一批重點古建文物保護單位。

5月,打開定陵地下玄宮,出土文物近3000件

1958年:文化部文物局批准成立定陵博物館

1959年:10月,定陵正式對外開放(隸屬北京市文化局)

1961年:國務院公布十三陵為第一批全國重點文物保護單位。

1961年至90年代:修復工作進行,其餘陵墓陸續開放

1966年8月24日:文化大革命時期,在「打倒地主階級頭子萬曆」的口號聲中,

十幾個紅衛兵衝進定陵地下博物館,把「明神宗朱翊鈞」、「孝端顯皇后」王氏及

「孝靖皇后」王氏的三具屍骨拉出來擺放在博物館大紅門前廣場上,進行批鬥,最終付之一炬。

995年:5月,修繕獻陵工程竣工;7月,神路二期工程竣工;12月「明十三陵博物館」成立。

2003年:7月3日,經聯合國教科文組織審議,明十三陵列入《世界遺產名錄》。

2001年起,昌平區在已修繕部分陵寢的基礎之上,投資上億元開始了又一輪的大規模修繕,

先後修繕了德陵、康陵、慶陵、泰陵、茂陵,到2013年初,最後一座殘陵裕陵修繕完工。

2013年1月1日起,十三陵特區辦事處將永陵、康陵、茂陵、泰陵、德陵、

慶陵6座陵寢對外開放,但不接待散客

主要代表景點:

石牌坊

在陵區的正南,為十三陵之入口處,建於1540年。

石牌坊以漢白玉石雕砌而成,刻有龍獅等瑞獸和吉祥圖案,

刻工精緻,是我國保存至今年代最早、最大的石牌坊之一。

為5門6柱11樓型制,寬28米,高14米。

長陵

為明十三陵之首陵,座落天壽山中峰之下。

墓主明成祖朱棣,為明代第三個皇帝,在位期間(22年)在朝政上頗多建樹,

如1421年由南京遷都北京、編輯《永樂大典》、派遣太監鄭和六次下西洋等都是中國歷史上的重大事件。

明代遷都北京以後,從西元1409年明成祖朱棣開始營建成祖長陵,

建造這座大型陵墓群歷時長達230多年,工程極為浩大,

到明末皇帝崇禎自縊身亡入土後,眾多的皇后、太子、

妃嬪及宮女等亦陪葬於此明十三陵陵墓以最早興建的長陵為中心,

其建築規模最大也最宏偉,有一條長約1060公尺的公共神道從南端陵門直達長陵,

兩側建有龍鳳門、大宮門及石牌坊等建築,

象徵著皇帝的權威與營造明十三陵陵墓的莊嚴氣氛,

另外還有仁宗獻陵、宣宗景陵、英宗裕陵、憲宗茂陵、

孝宗泰陵、武宗康陵、世宗永陵、穆宗昭陵、神宗定陵、光宗慶陵、熹宗德陵及思宗思陵等共13處陵寢。

明十三陵中長陵、永陵和定陵都是皇帝生前就興建的,

其餘的是死後才動工,目前十三陵開放民眾參觀的有長陵、昭陵、定陵和神路等四處;

『長陵』建於1409年是明成祖和皇后的陵墓,方位座北朝南,主要建築在同一中軸線上,

其大殿座落在石階的臺基,總面積約1956平方公尺,是中國現存最大的大殿,

並有附屬東西兩井是埋葬宮妃的墳,東井在饅頭山南方、西井在定陵的西北方以便隨侍皇帝。

『昭陵』俗稱啞巴院,相傳在昭陵初建時為了防止工匠及民工洩漏宮廷內的秘密,

被逼服藥變成啞巴,而啞巴院就是他們服藥之處,

昭陵內有一個高6.75公尺、深約8.1公尺的封閉式月牙城,

是一座最新開放的陵墓;『定陵』是明十三陵中工程最精細的一座陵墓,

廣場的南側有旅遊商品中心,擁有多樣具有特色的旅遊工藝品與紀念品供遊客購買;

『神路』建於1435年,兩旁有獅子、大象與馬等動物的雕刻,雕工精細使雕像栩栩如生。

明朝13個帝陵大同小異,不過規模不同而已,其中的長陵最為浩大。

長陵位於天壽山中峰以下,是永樂帝和徐皇后的陵墓。

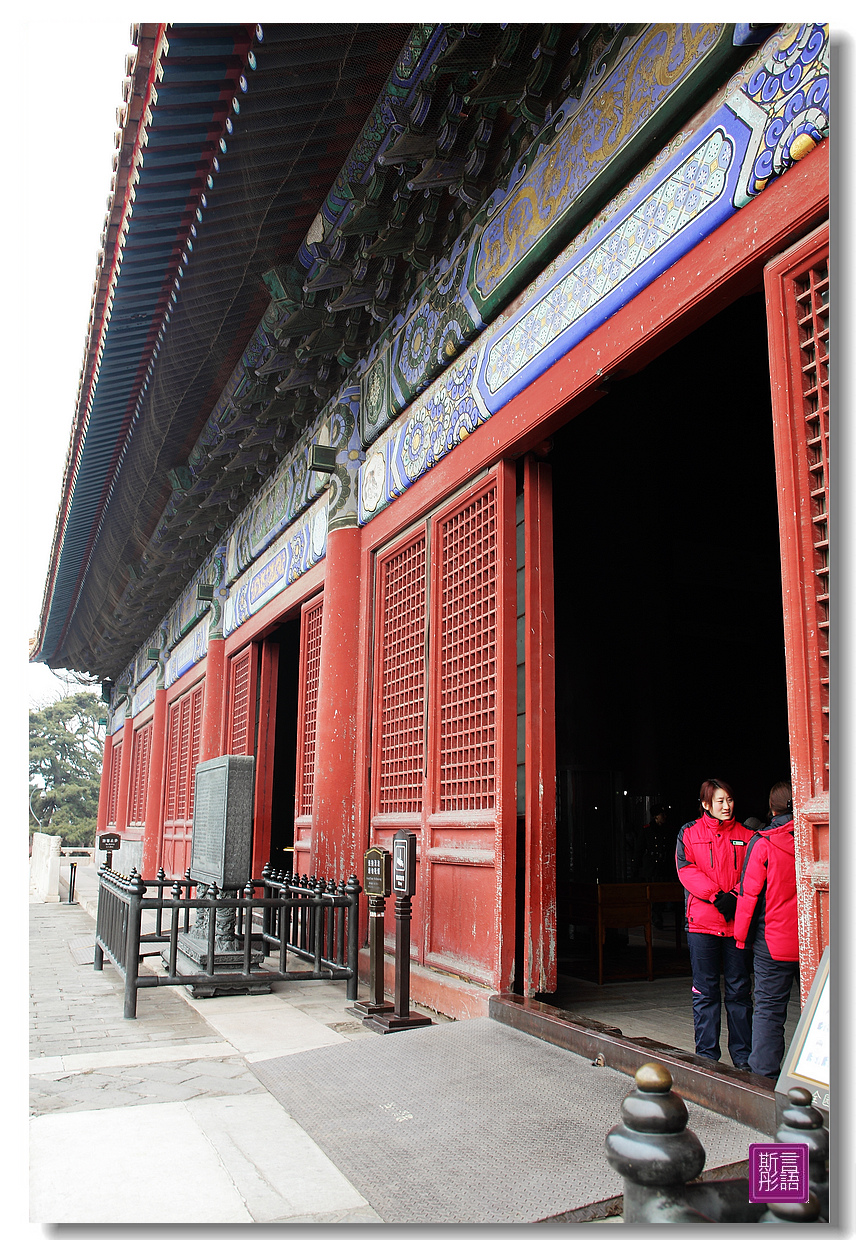

營建了l8年的長陵有一個和故宮太和殿相媲美的棱恩殿,

殿闊66.75米,進深29.31米;

看守棱恩殿的二位女服務生.

忙著說話呢....

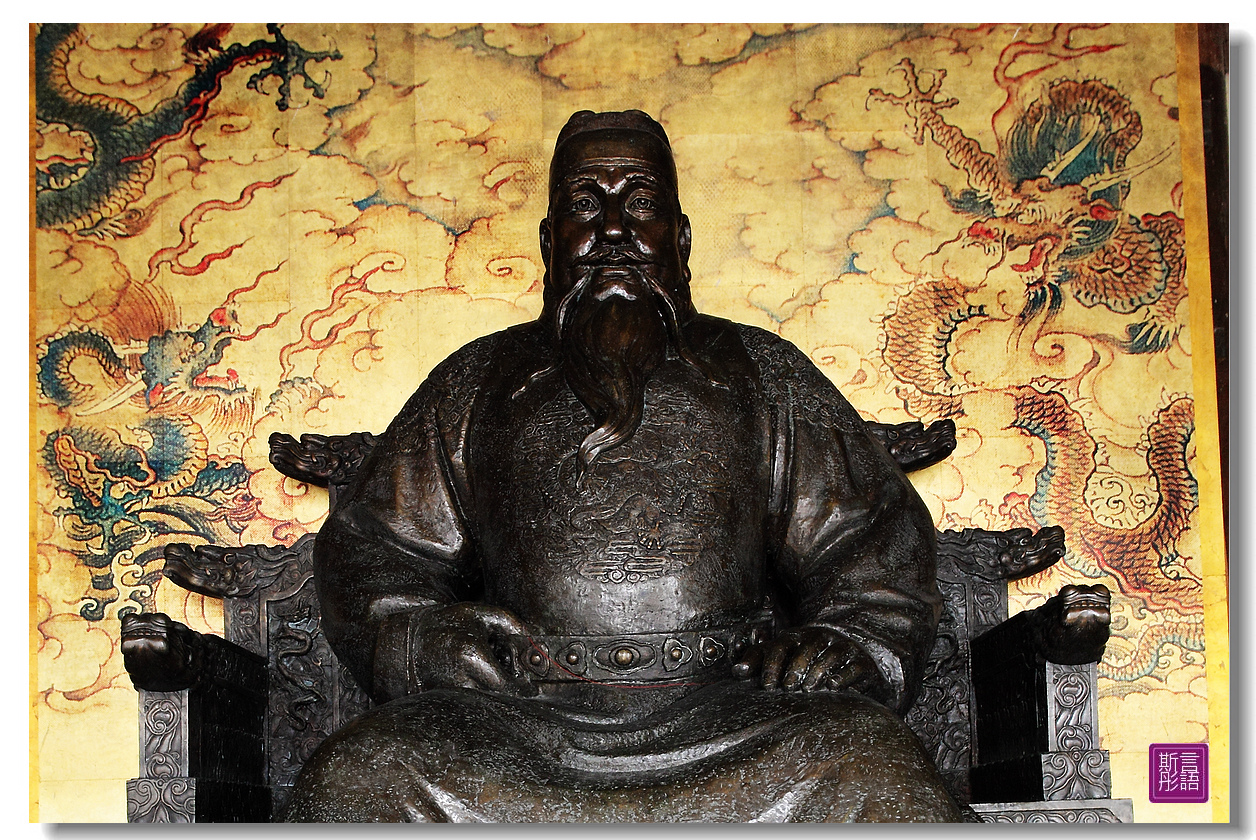

鄉親呀...這就是棱恩殿的主人-永樂大帝-朱棣.

那些紙超不知是誰家的.好想把它掃起來....

不怒而威的永樂大帝

機會難得..再一張....

ㄟ.....ㄟ.....ㄟ.....

這是....難道是.....

傳說中的.

超級珍貴無比..只有皇帝才能御用的.....

沒錯.

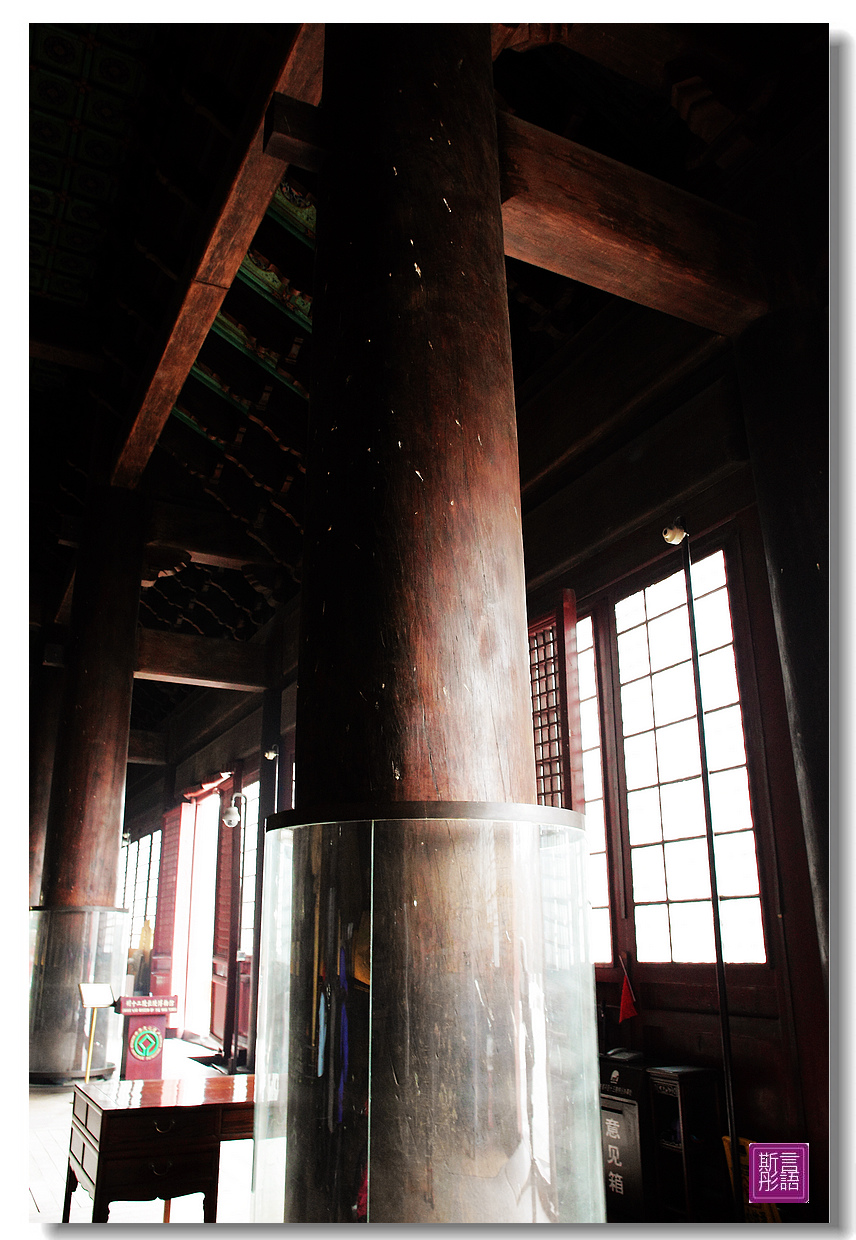

最令人稱奇的是殿內的32根金絲楠木明柱,

柱高14.3米,直徑1.7米,極其罕見!

而且經過這五百多年來.它一點也沒蛀牙ㄡ.拍拍手.

不愧是當今第一奇木.在它面前.台灣紅檜不過是個屁....

日本的大鳥居更是連屁都不如....

金絲楠木 緣何珍貴。

金絲楠木原產於我國湖南、雲南等地,其材色呈黃褐色,

略帶淺綠,紋理常傾斜或交錯,花紋美麗,經久耐腐。

因為它順紋理的方向上,有排列有序的“金絲”,所以稱“金絲楠木”。

金絲楠木極為名貴,在明代皇家宮殿中運用多一些,

典型的如十三陵中的長陵大殿和北海、故宮中的一些建築。

但到清代以後,金絲楠木的運用就不多了。

現在金絲楠木樹種在我國已經基本滅絕了。

在緬甸、老過(寮國)一帶的熱帶雨林中可能僅存少量。

《紅樓夢》中秦可卿的楠木棺材,有“一千兩銀子只怕無處買”的記述。

考證一:修建紫禁城的金絲楠木出自四川峨眉,古人法度嚴禁,選擇四川峨眉

的金絲楠木修建紫禁城肯定和材料品質有關係,而且當時蜀道難於上

青天,書上論述:有一根楠木一條命的說法.若不是四川的金絲楠木

材質最好,完全可以從西南別的省採購.

考證二:明代起,皇家專門有金絲楠木置辦的部門,當時各地官員將進供金絲

楠木當成頭等大事,官員進供金絲楠木可做為業績考核和晉升的標

準,平民進供一根金絲楠木即可做官.

考證三:清朝其實已無多少金絲楠木可用,所以大直徑的楨楠才被選為皇家宮

殿建築用材,明清兩代均嚴格禁止除皇家以外的建築使用金絲楠木,

嘉慶殺和珅,公佈了二十大罪狀,條條死罪其中和珅家產查抄,所蓋

楠木房屋,已逾制,其大罪十三。

皇帝用的玉帶.

皇后用的首飾

鳳冠

十三陵分部圖....很大的地方.

一眼看不完.....

永樂大帝的畫像

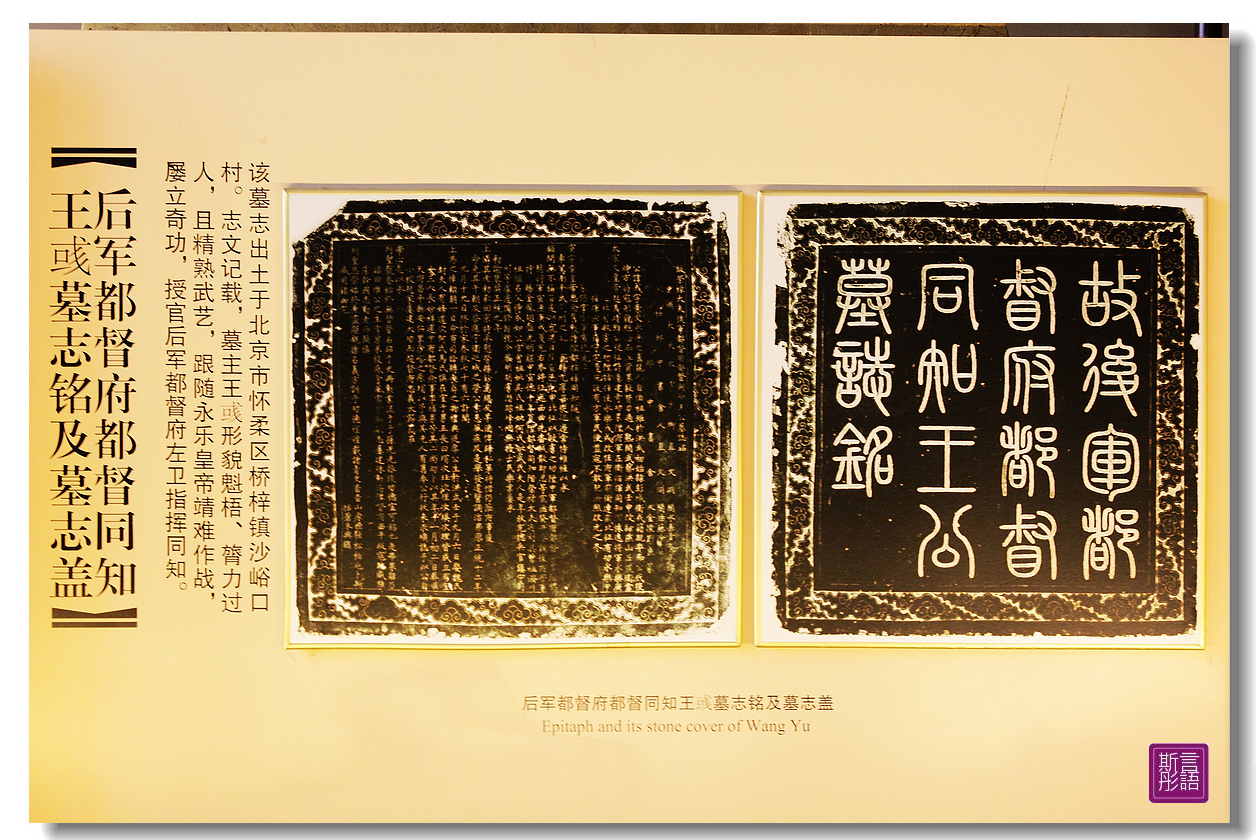

墓碣

這都是複製的而已

看完珍貴的金絲楠木後.總算我們有不虛此行的念頭.

開玩笑.你們有幾個看過金絲楠木了呢....

PS:

因為喜歡攝影所以愛上旅行,

因為愛上旅行所以更喜歡攝影。

--斯斯

留言列表

留言列表