2012-步步京心-紫禁城-(26) 老北京風味餐.(上)

參觀完明-十三陵之後.

看看時間也快11點了.

聽說我們還有一場服裝秀可以看.

看完之後就可以吃飯了....

(這時候還傻傻的沒感受到購物的壓力...^^")

外面的溫度還是很低.

雖然是中午的11點整.

但依然是零下十度左右的低溫.

忘了嘉嘉說過的話了..

這是誰...誰...誰...那個誰....

看來二個多月前說的話我真的記不得了...

人說:吃老有三歹.這是其中之一...

記住.

此行目的是看皮草.

人長的怎麼樣不重要知道嗎.

斯斯最愛的皮衣.

此時天真的斯斯心想.

我口袋中有500草紙.算算也2500台幣了.

在大陸應該也可以買一件皮衣了吧...我真的是這麼想的.

此時心想的越是開心.激動.快門就按的越快...

看起來都是女裝為主.

男裝似乎不是那麼的多.

但是我還是拍的很開心.

心想等一下就又多了一件皮衣了.

真是越拍越開心..

結果....往這滿滿的一堆皮草一看.

真是驚嚇的嘴巴都要掉下來了.

500草紙大概只能買一個口袋而已...

每一件都是一二萬起跳.有的還要十來萬..

看...是誰說大陸貨都很便宜來的...>"<

薑果然還是老的辣.

彤彤是泰山崩於前而面不改色.

服務員正在說明皮料的好壞...

聽說這一家店的老版是土耳其人.

他們的皮草是有專利的.

老闆跟店員全員出動.

採取一對一緊迫叮人的方式在銷售.

讓我們感到不是很自在.

當下我還不明白.其實自己是站在理虧這一邊.

而只想一心逃離這個地方.

還好隔壁我們吃午餐的地方就在旁邊.

而這中間還有一大間的販賣部.

我們算是逃離了那個高消費的地方...^^"

這邊賣的是磁器之類的地方.

有各式各樣的小娃娃.

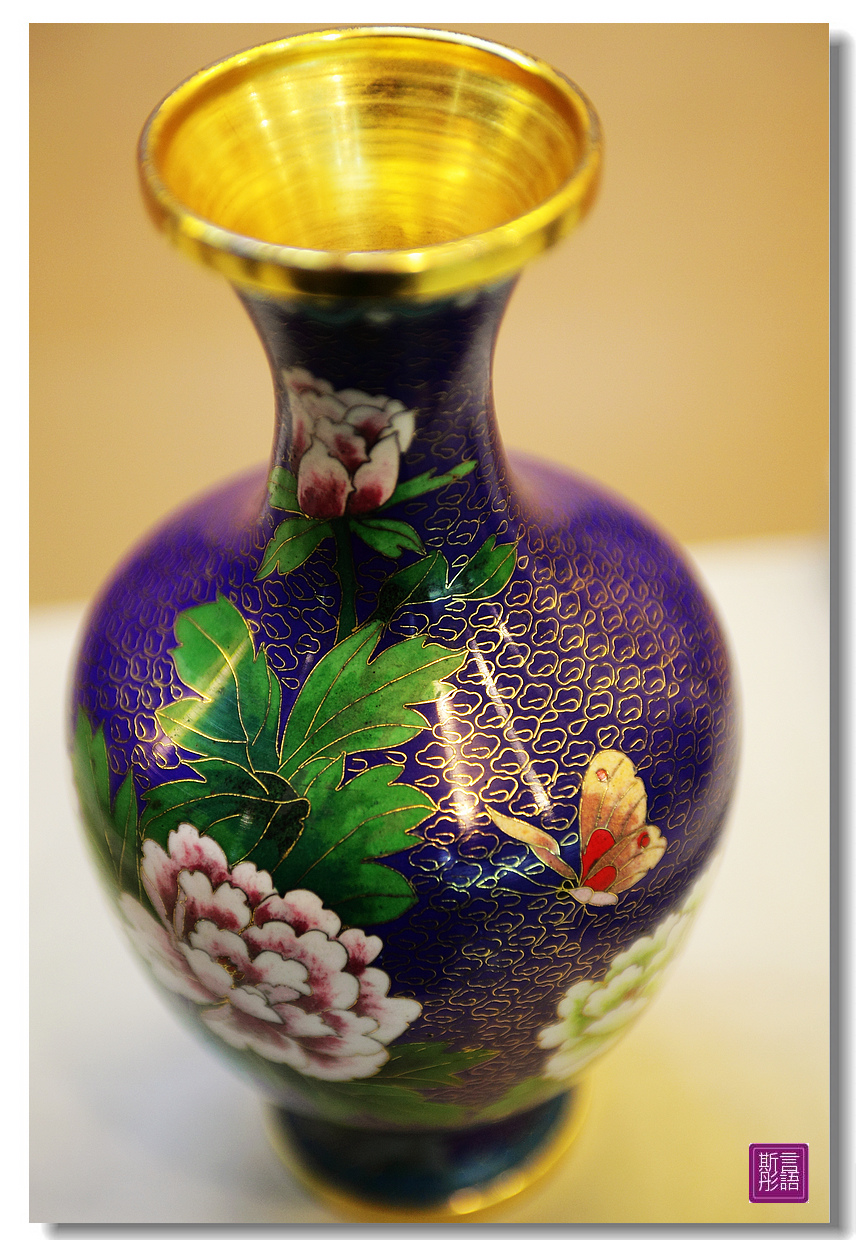

當然我們也看到了北京的最重要特產之一.景泰藍.

景泰藍,學名「搯絲琺瑯」,

是將各種顏色的琺瑯附在銅胎上,燒製而成的瑰麗多彩的工藝美術品。

這種最初由西方傳到中國的工藝技術,由於中國工匠的潛心研究,

曾經達到登峰造極的境界,中國景泰藍於是成為世界搯絲琺瑯鑑定和審美的標準。

這也是中國工藝家對世界美術的重大貢獻之一。

大約在中國的元朝時,搯絲琺瑯就由傳教士自中亞傳入。

中國人吸收了這種琺瑯器的製造技術,

並幾經改良、發揚光大,成為中國特有的一項工藝技術。

明朝景泰年間,這種琺瑯的製造盛極一時,製品多,也最精美,

當時的成品常以一種特有的藍色為基調,「景泰藍」因而得名。

景泰藍傳入中國之後,在短期內能有這樣的成就,

主要原因是當時中國已具備了鑄銅等冶金技術及玻璃、

琉璃的製作知識,且懂得控制鍛燒的溫度,具有發展景泰藍的良好條件。

另一方面,琺瑯顯現出玉的溫潤、珠寶的光輝、

瓷的細緻,滿足了中國人的多種愛好。

景泰藍一般的做法是:先在銅器外面用細銅絲焊接成各種圖案和花紋,

然後按照花紋的需要填上各種有色的琺瑯。

琺瑯是用鉛丹、硼酸鹽、玻璃粉等

原料化合熔製而成的不透明或半透明的光澤物質,

它加上不同的氧化金屬,就變成不同顏色的琺瑯,也就是琺瑯彩。

熔製成的琺瑯冷卻後,變成固體,

在填用之前,再磨成細粉,摻水調和用銅絲焊成的各種圖案,

表面塗滿了琺瑯以後再加溫。

加溫一次,琺瑯質便收縮一次而致凹凸不平,

需要用同樣顏色的琺瑯多次填充。

經過多次填燒,直到每一小部分都已充滿而毫無凹坑,

加溫的程序才算完成。

燒成的琺瑯器,必須把表面磨平,

使銅絲焊接的圖案和琺瑯質渾為一體。

最後,把顯出銅絲的斷面花紋,

和沒有塗琺瑯的器口、器底鍍上一層金,

一件景泰藍藝品就算完成了。

工作人員熟練的為瓶子外掐絲.

光是這份功力就不是一兩年內可成.

而且還要有細心.耐心跟毅力.

通常來說女生較為合適.

精美的景泰藍製品必須是色彩潤澤鮮明,

胎骨厚重堅實,搯絲整齊勻稱以及鍍金燦爛光亮。

它玲瓏的造型,千變萬化的圖紋,

散發出一種古雅的溫馨,使人目眩神迷,愛不忍釋。

一、型製作(製胎):

將紫銅片按照圖要求剪出各種不同形狀,

並用鐵錘敲打成各種形狀的銅胎,

然後將其各部位銜接上好焊藥,

經高燒焊接後便成為器皿銅胎造型。

二、掐絲:

用鑷子將壓扁了的細紫銅絲掐、

扳成各種精美的圖案花紋,

再蘸上白膠黏附在銅胎上,

然後篩上銀焊藥粉,經900度的高溫焙燒,

將銅絲花紋牢牢地焊接在銅胎上。

三、點藍:

焊好 絲的胎體經酸洗、

平活、整絲後便可上釉了。

所謂點藍就是用金屬小鏟把各種?琅釉料填入絲紋空隙中,

經過800度的高?繞熔,將粉狀釉料熔化成平整光亮的釉面。

如此反 復兩次至三、四次的上釉熔繞,才能將釉面與銅絲相平,

這樣就使器皿披上了華麗典雅、五彩繽紛的漂亮外衣。

四、磨光:

是用粗砂石.砂石、木炭分三次

將凹凸不平的藍釉磨平,

凡不平之處都需經燒釉繞熔後反復打磨,

最後用木炭、刮刀將沾有藍釉的銅線、

底線、口線刮平磨亮。

在中國元朝西征後由阿拉伯傳入後,

到明朝"景泰"年間的藍地掐絲琺瑯色、

質感均溫潤雅 緻,從此「景泰藍」就成為此類藝術品的代名詞.

景泰藍 是一種硼酸鹽或矽酸鹽混合而成的低熔點玻璃質 塗料;

再添加金屬氧化物著色,藉熱能將其附著在金屬胎 體上,

又稱琺瑯器依製作方法,可分成掐絲、內填、畫琺 瑯三種。

在歐美稱琺瑯為ENAMALS,最早可追溯到古埃及法老王的頭飾,

而最著名的是聖馬可天主教堂的“帕拉多洛”,

係由八十一張琺瑯圖板組成,凡是到過義大利威尼斯觀光的人,

無不爭相前往觀賞並嘆為觀止。

景泰藍,又叫銅胎掐絲砝琅,

之所以會這麼稱呼是因為它是使用銅胎或金屬胎。

製作景泰藍先要用紫銅製胎,

再用扁細的銅絲在銅胎上黏出圖案花紋,

然後用色彩不同的砝琅釉料鑲嵌填充在圖案中。

這道程序完成後才是反復繞結,磨光鍍金,才算完成。

關於景泰藍的起源,考古界至今?有統一的答案。

一種觀點是景泰藍誕生於唐代;

另一種說法是元代忽必烈西征時,

從西亞、阿拉伯一帶傳進中國,

先在雲南一帶流行,後來得到京城人士喜愛,才傳入中原。

元代時從阿拉伯半島陸路傳入的這種來源說法中,

當時稱景泰藍為“大食?”器,

我國古代工匠們很快就掌握了“大食?”的製作技藝,

並與我國本土的傳?工藝相?合,

製作出了具有民族特色的嶄新的金屬胎掐絲?琅器———景泰藍。

北京是景泰藍技術的發源地,

現存最早的景泰藍是元代的產品,

由此可見已有近千年的歷史。

最初的景泰藍多為仿古青銅器皿,

尤以明朝宣德年間的出產最為精緻。

到明朝景泰年間,即1450年到1456年,

工藝家們找到了一種深藍色的藍釉材料,

用這種材料製作的工藝品端莊富麗,沉?大方。

這就是今天依然還在使用的“景泰藍”。

清代初期的景泰藍工藝已聞名天下,

大量出口國外,成為海外貴族家庭中的裝飾品。

從明朝以後雖然成色上似乎沒有重大突破,

但在銅材料上卻進展迅速----清代乾隆年間採用延伸性更好的純銅作原料。

這時期的景泰藍種豐富,

製作工藝精湛,

在原料上不再沿續明代使用青銅作胎骨,

而是採用延展性能較?的銅做材料,

應用了新的製胎、掐絲技術,

在多方技術進步下景泰藍工藝終於達到項峰。

PS:

因為喜歡攝影所以愛上旅行,

因為愛上旅行所以更喜歡攝影。

--斯斯

本單元共計36張照片.

本次-2012-步步京心-紫禁城-共已上傳1223張照片.

因為奇摩部落格照片會壓縮.上傳照片會有些失真.

所以斯斯皆採1200x800或800x1200的圖檔.若造成您的不便.還請見諒!

(想看到全圖可將螢幕解析度調至最大.如斯斯27吋螢幕解析度為1920iX1080p)

由於修圖時間有限.本次2012-步步京心-紫禁城-.大約有35篇文章.2500張相片.

斯斯預計以一個多月時間完成.(不過我想應該會更長)

敬請各位親朋好友們.耐心等待.並衷心感謝您的觀賞!!

留言列表

留言列表